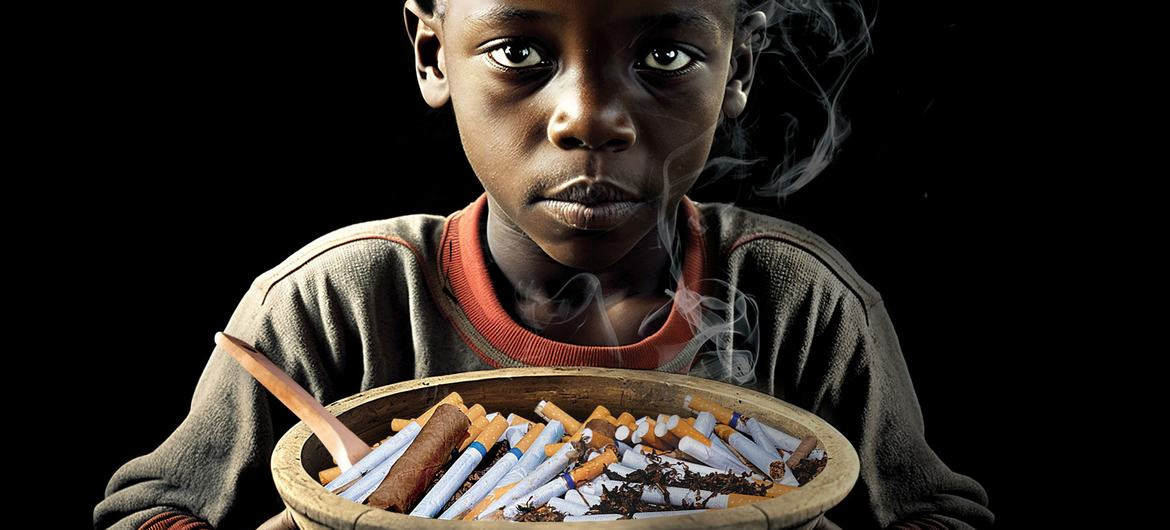

Los ultraprocesados en la alimentación infantil: una mirada desde la psicología

publisher

mcora

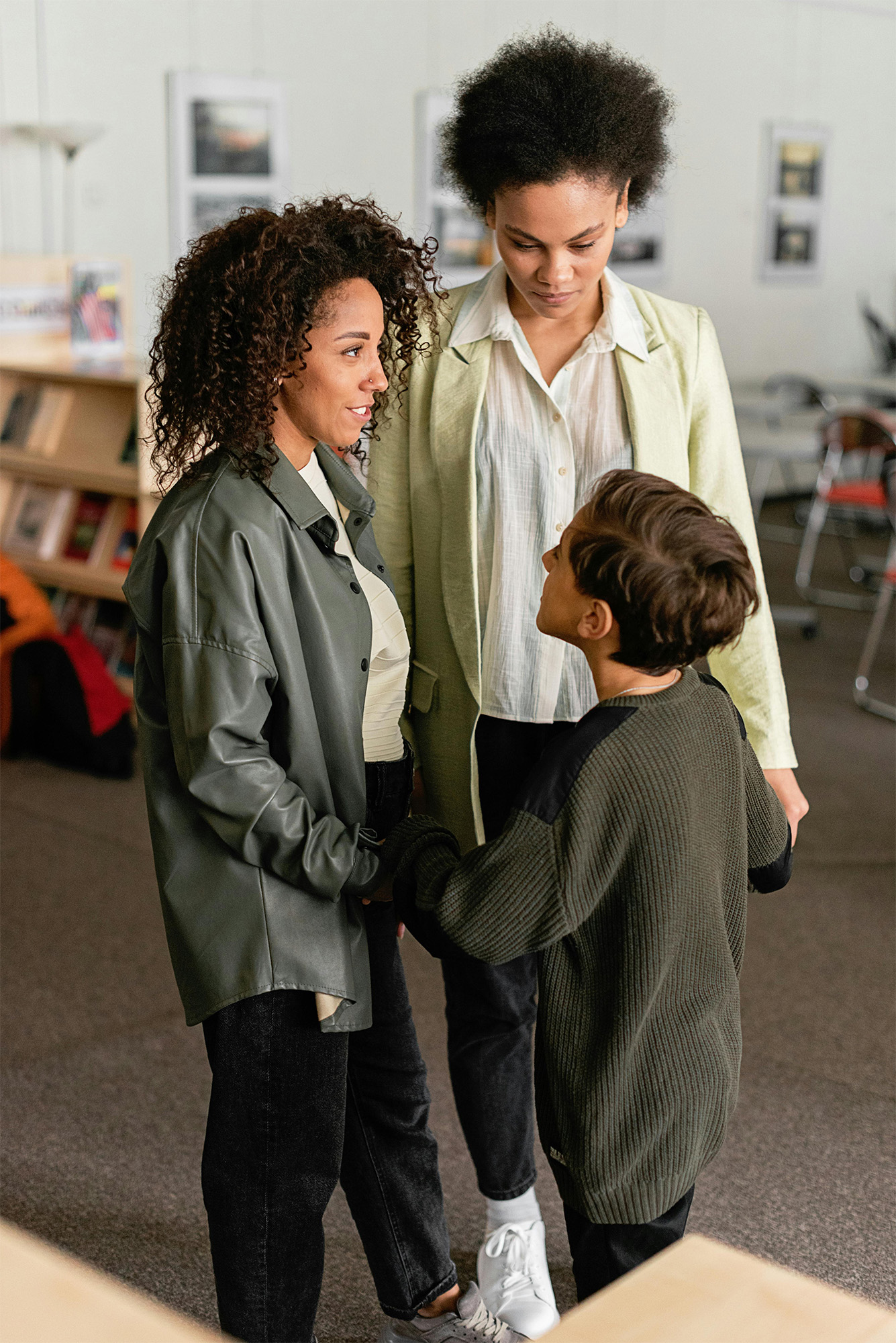

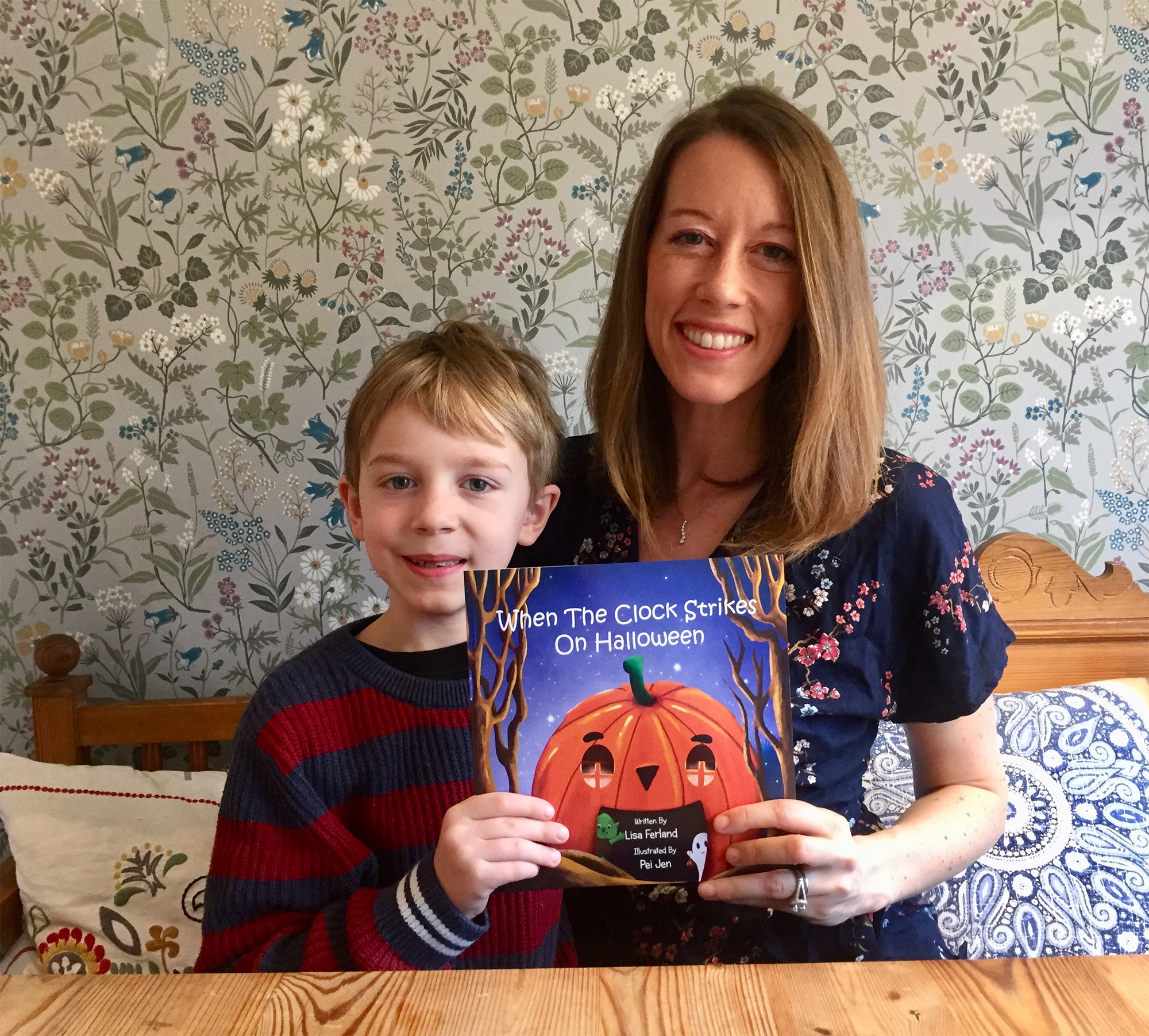

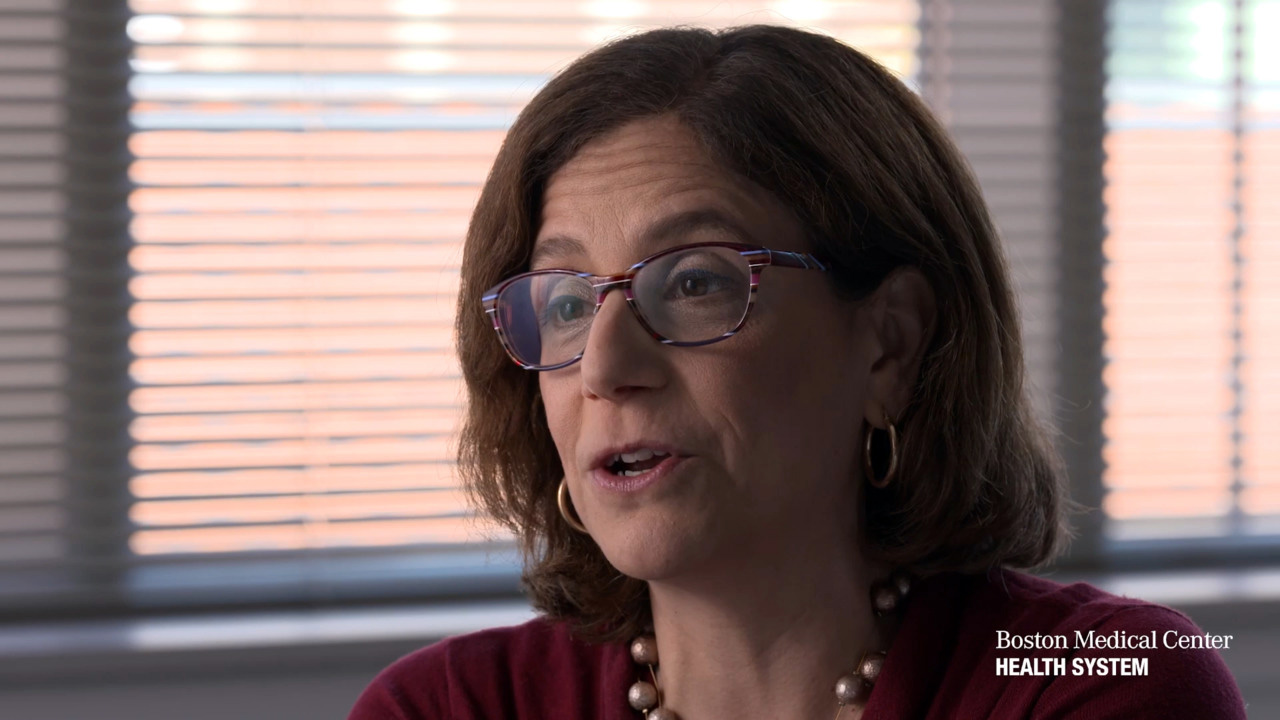

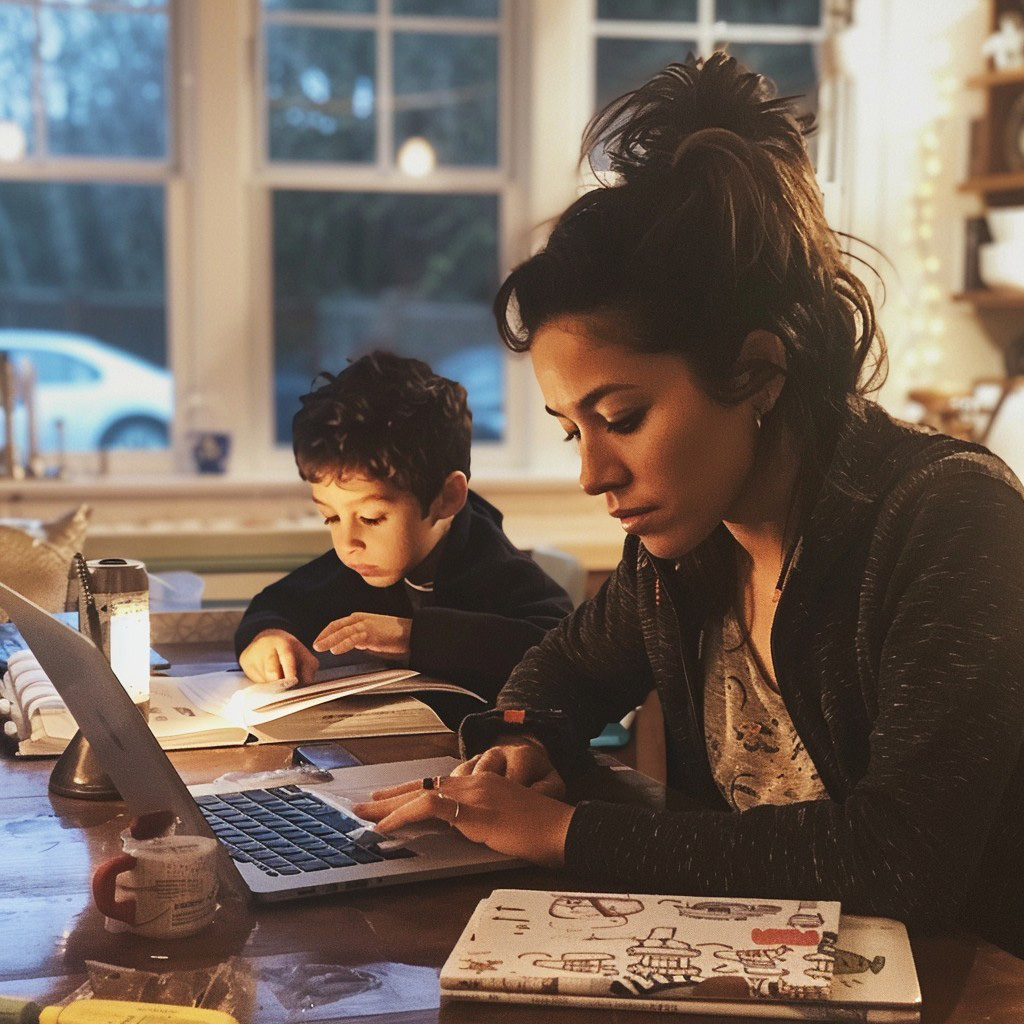

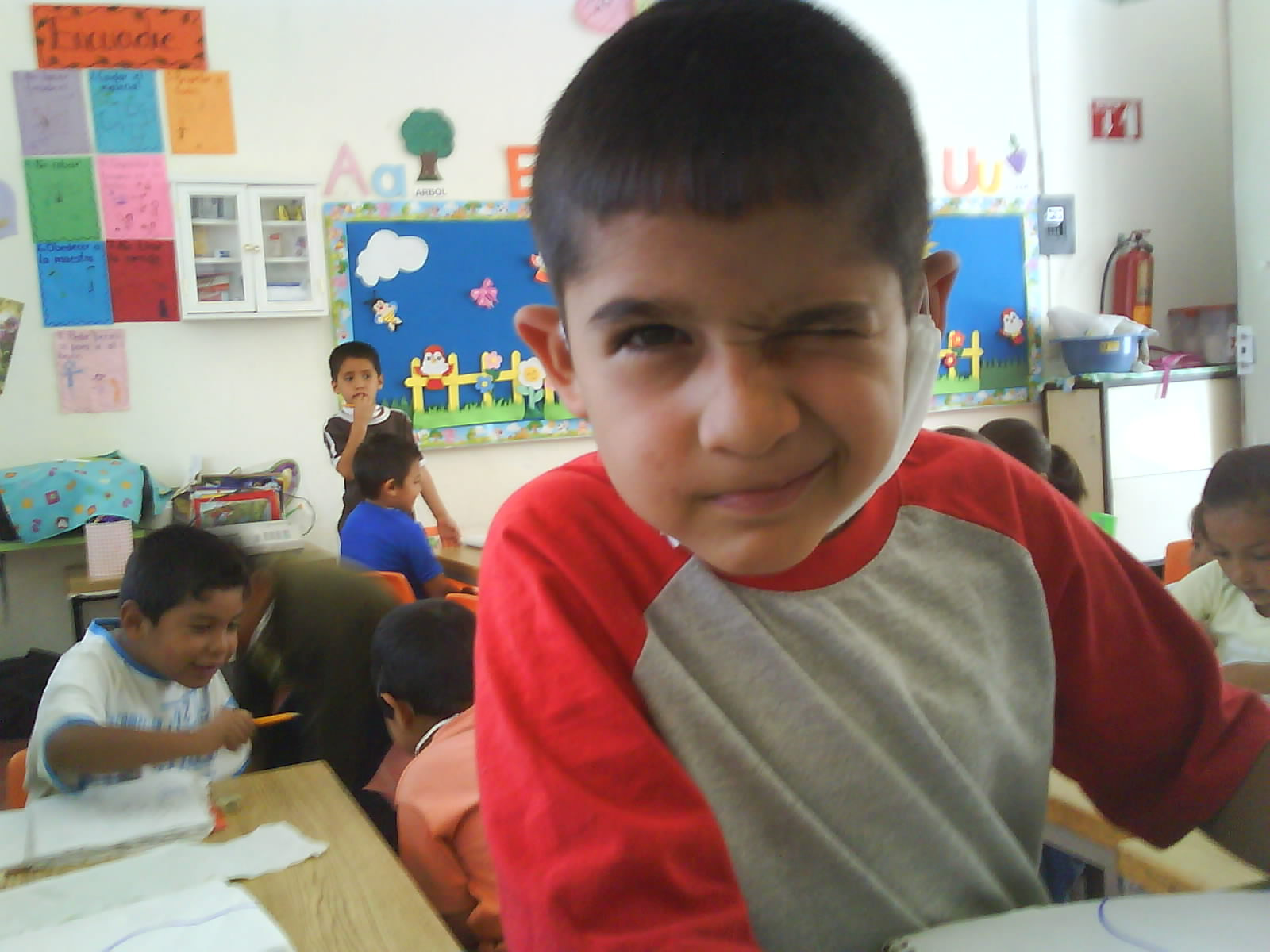

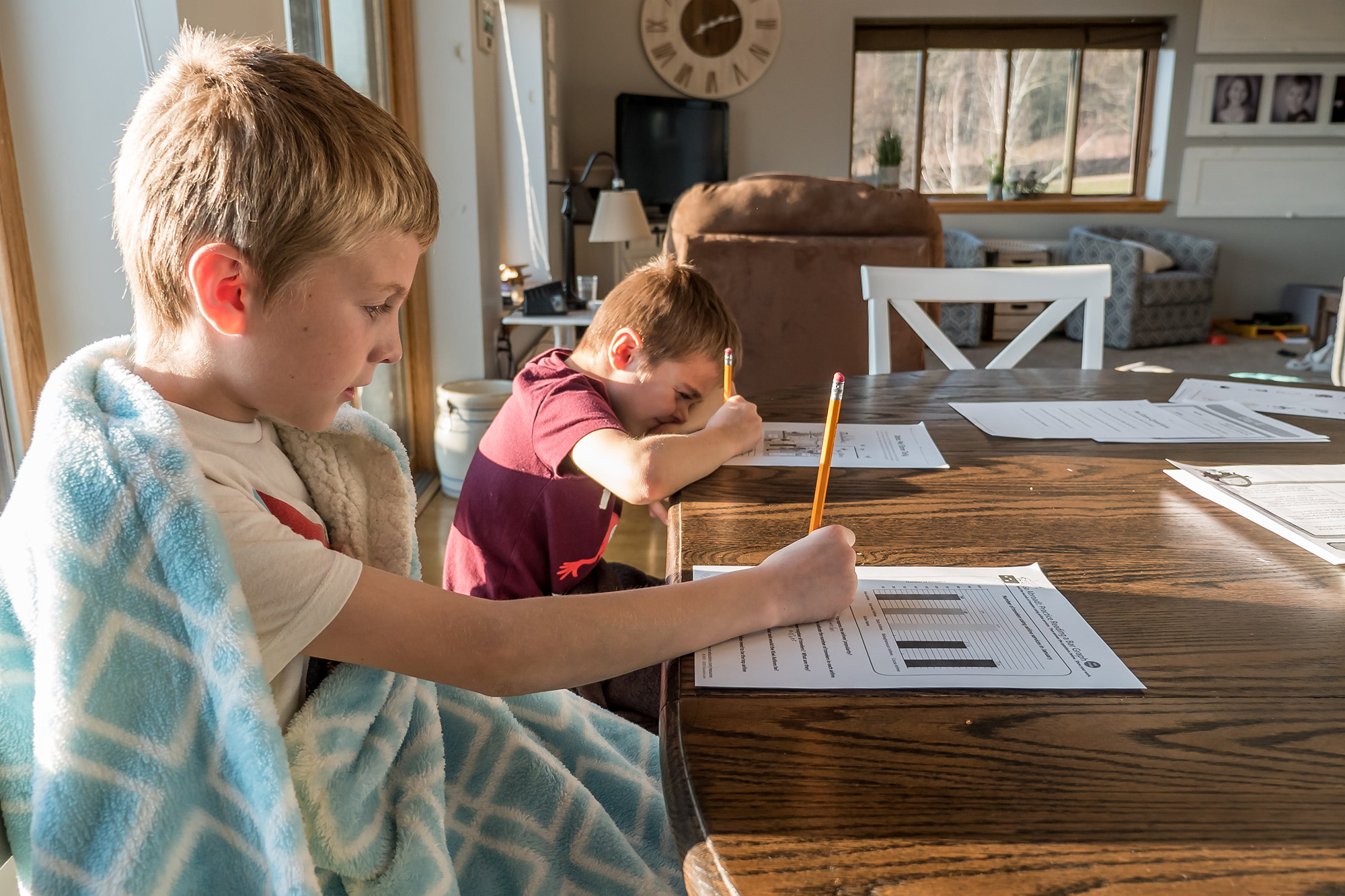

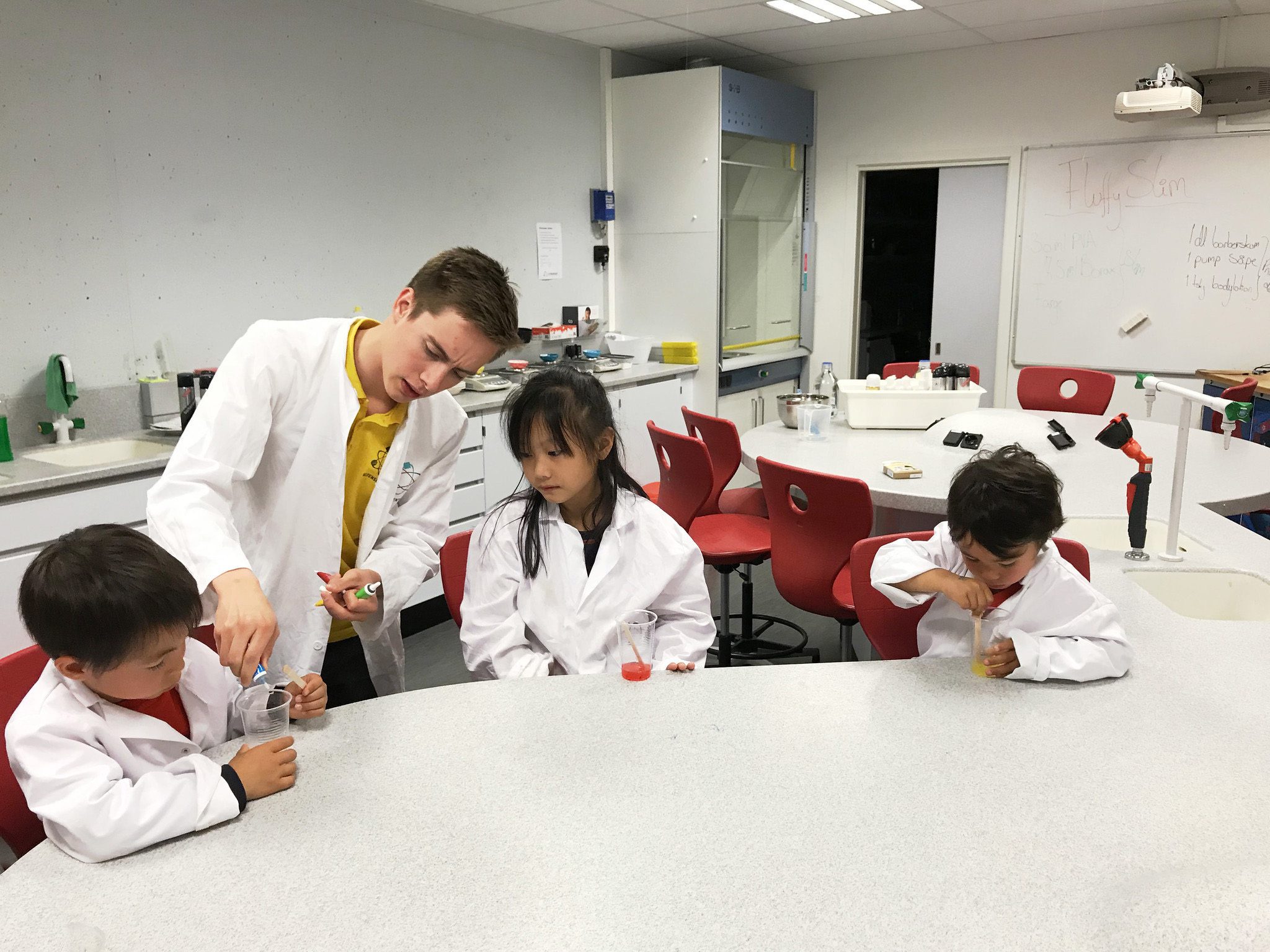

En la cocina de su casa, Kerri Boutelle observaba hace años una escena que se repetía con sus hijos pequeños. Uno de ellos comía la mitad de un helado y lo dejaba. El otro, en cambio, devoraba su cono rápidamente y tomaba el sobrante de su hermano sin dudar. “Un niño se comía medio helado y lo dejaba a un lado”, recuerda Boutelle, psicóloga de la Universidad de California en San Diego, en la web de NPR. “Otro lo terminaba en segundos, agarraba el que quedaba y también lo devoraba”.

Lo que parecía una simple anécdota doméstica se ha transformado, para Boutelle y otros especialistas, en una pista reveladora sobre cómo los niños reaccionan de forma muy distinta frente a los alimentos ultraprocesados. Durante más de tres décadas, Boutelle ha trabajado con menores con obesidad o trastornos de la alimentación. Su experiencia apunta a una diferencia fundamental: no todos los niños son igual de vulnerables ante un entorno repleto de productos diseñados para estimular el apetito.

Ashley Gearhardt, psicóloga en la Universidad de Michigan, lo denomina “alto impulso de recompensa alimentaria”. Según explica, algunos niños nacen con una mayor motivación para comer. Sienten hambre con más frecuencia, comen con rapidez y les cuesta registrar la saciedad. Si bien este perfil no genera necesariamente problemas cuando los alimentos disponibles son mínimamente procesados, el asunto se complica cuando en su entorno abundan productos ultraprocesados. “En esos casos, simplemente no pueden regularse”, dice Gearhardt.

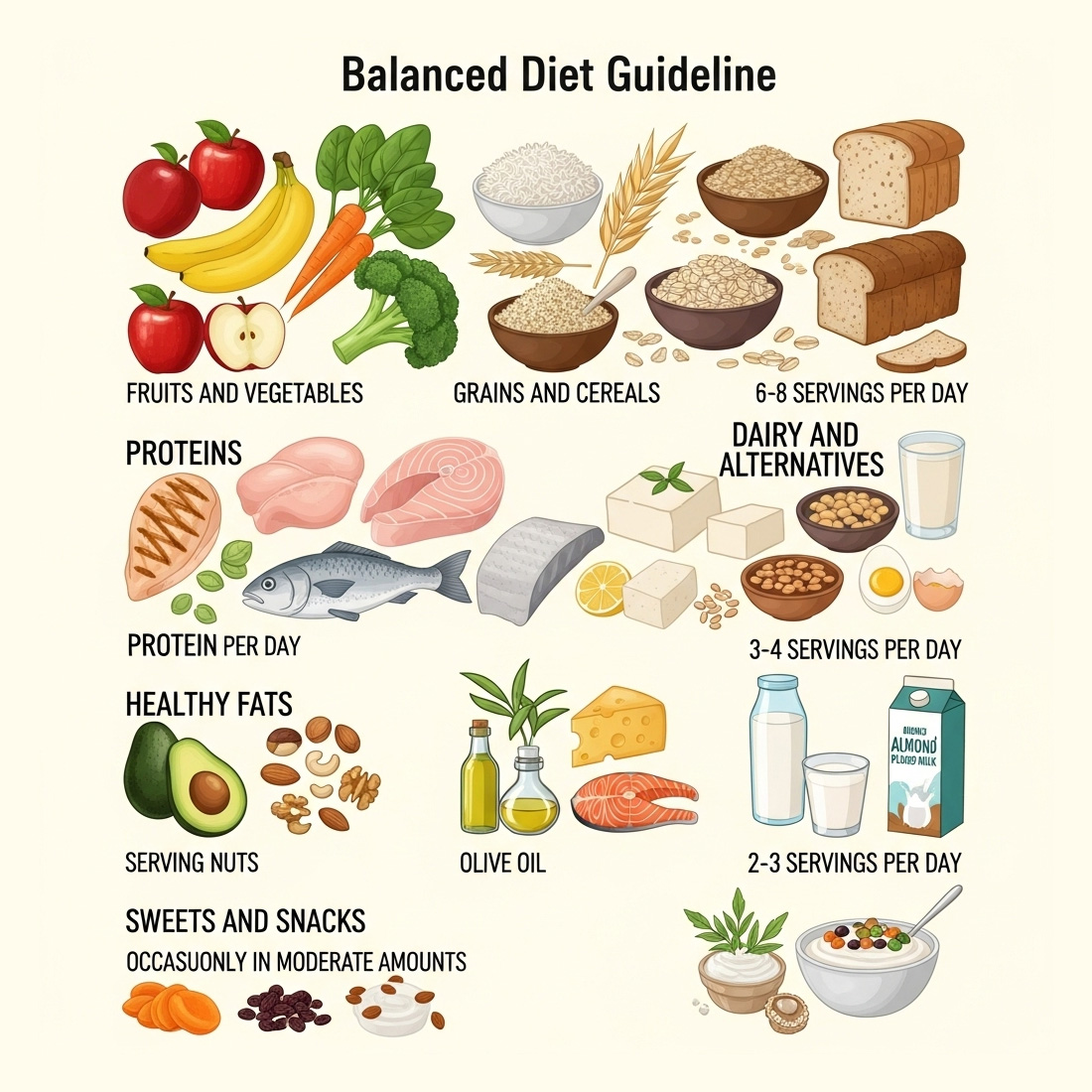

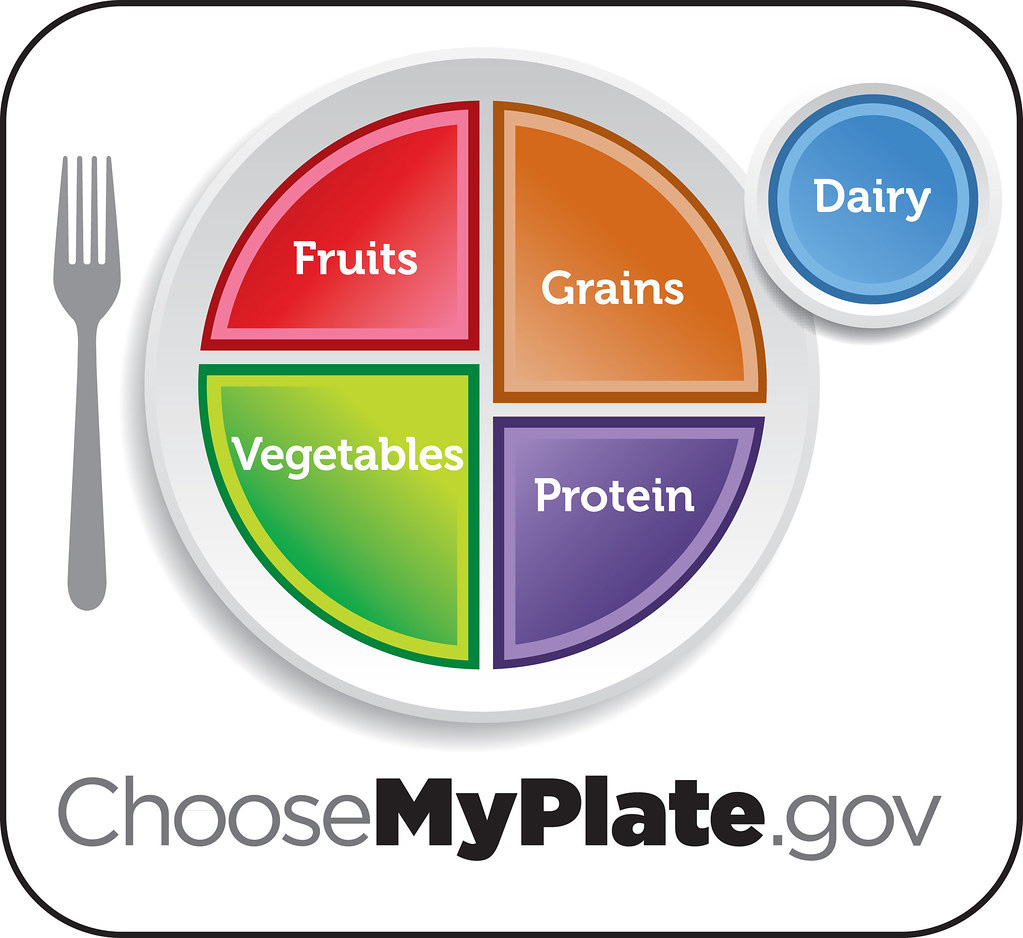

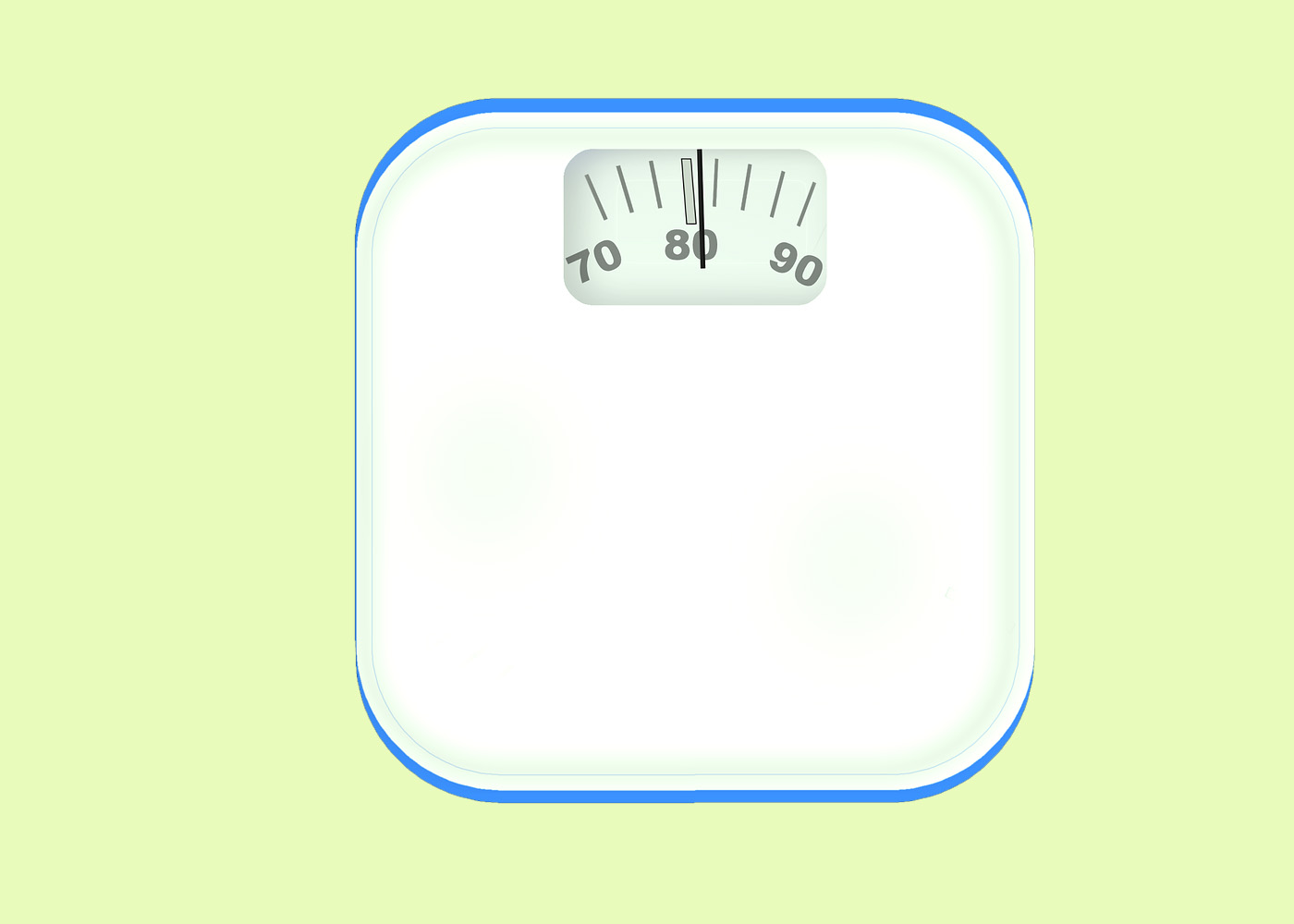

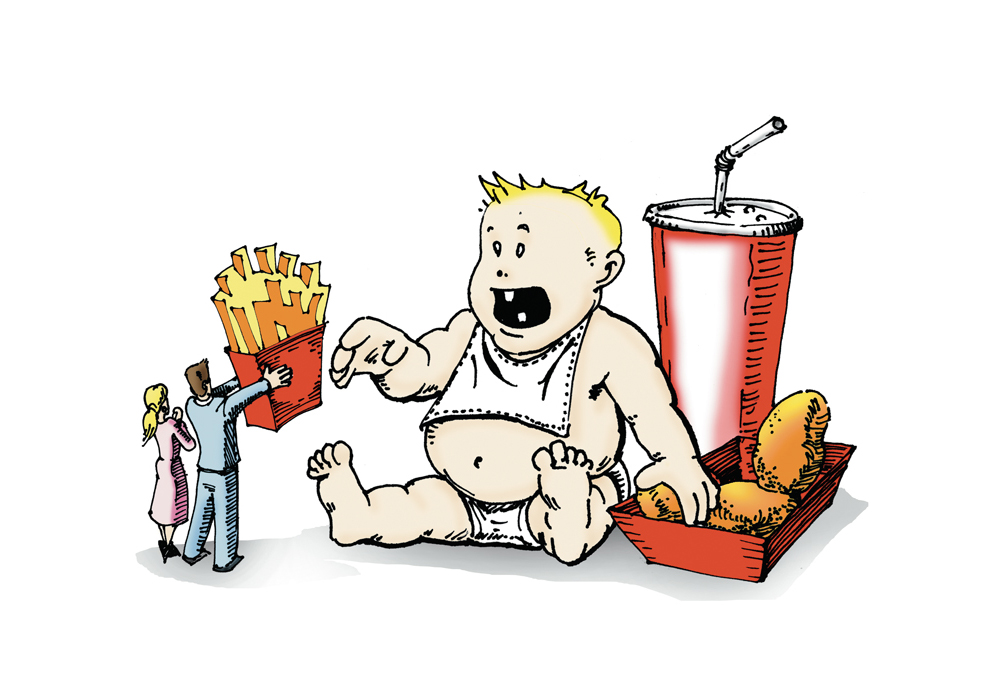

En Estados Unidos, aproximadamente el 70% de las calorías que consumen los niños provienen de alimentos ultraprocesados. La cifra preocupa, no solo por su volumen, sino por sus consecuencias. Estos productos, que incluyen ingredientes difíciles de encontrar en cualquier cocina doméstica —conservantes, aromas artificiales, emulsionantes—, están asociados a enfermedades como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, depresión y obesidad.

La psiquiatra Agnes Ayton, del Royal College of Psychiatrists de Londres, sostiene que los ultraprocesados están “diseñados para ser sobreconsumidos”. Según su análisis, alteran dos mecanismos fundamentales del comportamiento alimentario: empujan a las personas a comer sin hambre y las mantienen comiendo aun cuando ya están llenas.

Gearhardt lo corrobora desde su laboratorio: “Cuando las personas comen comida real, saben reconocer el hambre y la saciedad. Pero si colocamos alimentos ultraprocesados en su plato, pierden esa conexión. No saben cuándo parar”.

Esta pérdida de control se agrava, añade, en niños con alto impulso de recompensa alimentaria. Para ilustrarlo, basta volver a la escena del helado. “El primer niño, el que dejó su cono a medio comer, tiene un impulso bajo”, explica Boutelle. “Esos niños no cambian mucho su comportamiento con los ultraprocesados. Comen cuando tienen hambre, se llenan y se van”. El segundo, en cambio, tiene un impulso alto. “Quiere comer todo el tiempo, no importa si ya está lleno”, afirma. Y en un entorno saturado de alimentos adictivos, eso se convierte en un riesgo.

“No es culpa del niño”, subraya Boutelle. “Hoy el entorno engaña a los niños para que coman de más. Lo que los padres pueden hacer es convertir el hogar en un espacio seguro”.

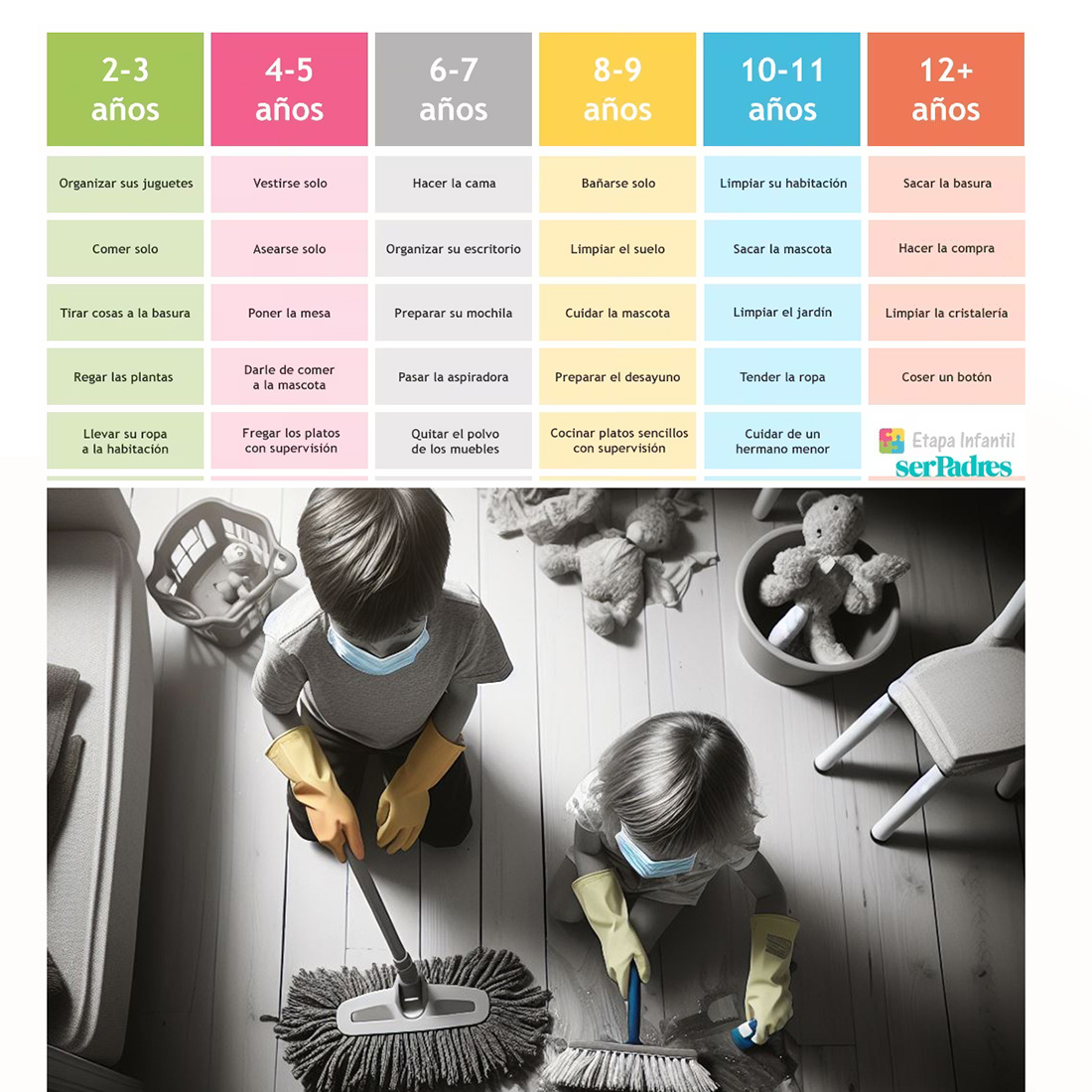

Una de las recomendaciones más claras de los expertos es evitar almacenar muchos ultraprocesados en casa y luego pretender que los niños los consuman con moderación. “Eso es muy difícil para ellos”, advierte Boutelle. “Incluso para los adultos. Es ponerles una trampa”.

La alternativa es reducir su presencia en el entorno doméstico. Aunque pueda resultar complejo evitar por completo estos productos —están presentes en cada pasillo del supermercado—, Boutelle insiste en que el esfuerzo vale la pena, especialmente para niños con mayor sensibilidad a este tipo de comida. “Puedes ayudarles a aprender a manejarse con estos alimentos cuando estén fuera de casa”, dice. No se trata de prohibirlos, aclara Katherine Schaumberg, psicóloga en la Universidad de Wisconsin-Madison. “En nuestra cultura, la comida también es conexión. Compartir estos alimentos en fiestas o reuniones puede ser importante para la salud emocional. Eso a veces compensa el costo físico”.

Otra estrategia consiste en limitar la variedad. “Los estudios muestran que cuanto más variado, más comemos”, indica Boutelle. Por eso recomienda no tener más de tres tipos de productos ultraprocesados en casa. Un ejemplo: una bolsa de pretzels y una caja de barritas de cereales, nada más. “Si hay helado, que sea de un solo tipo”.

En el caso de Gearhardt, la regulación va más allá: en su casa apenas hay ultraprocesados. “Tenemos comida mínimamente procesada disponible para los niños en cualquier momento, salvo antes de dormir”, explica. “Si tienen hambre, les digo: ‘toma un plátano, una manzana, unos anacardos o palomitas sin aditivos’”.

Cuando organizan reuniones con amigos, Gearhardt sí introduce excepciones: “Pedimos pizzas industriales o algo por el estilo”. Pero esa sigue siendo la excepción, no la norma. “No prohibimos los ultraprocesados, pero nuestra base es la comida real”.

Este enfoque también ha funcionado con uno de sus hijos, que tiene un impulso alimentario elevado. Como no convive diariamente con productos tentadores, puede autorregularse con mayor facilidad cuando están presentes. “No tiene que resistirse todo el tiempo a otro cracker, otro pretzel o un poco más de helado”, resume.

En última instancia, la ciencia empieza a reconocer que las soluciones generales no siempre sirven para todos. En un entorno donde los ultraprocesados son omnipresentes y su atractivo se ha afinado con ingeniería de sabor, color y textura, el reto es ayudar a los niños —y a sus padres— a identificar qué tipo de relación tienen con la comida. Y actuar en consecuencia. Porque, como recuerda Gearhardt, “un alto impulso de recompensa fue útil en épocas de hambruna, pero en el entorno alimentario actual, es una pesadilla”.

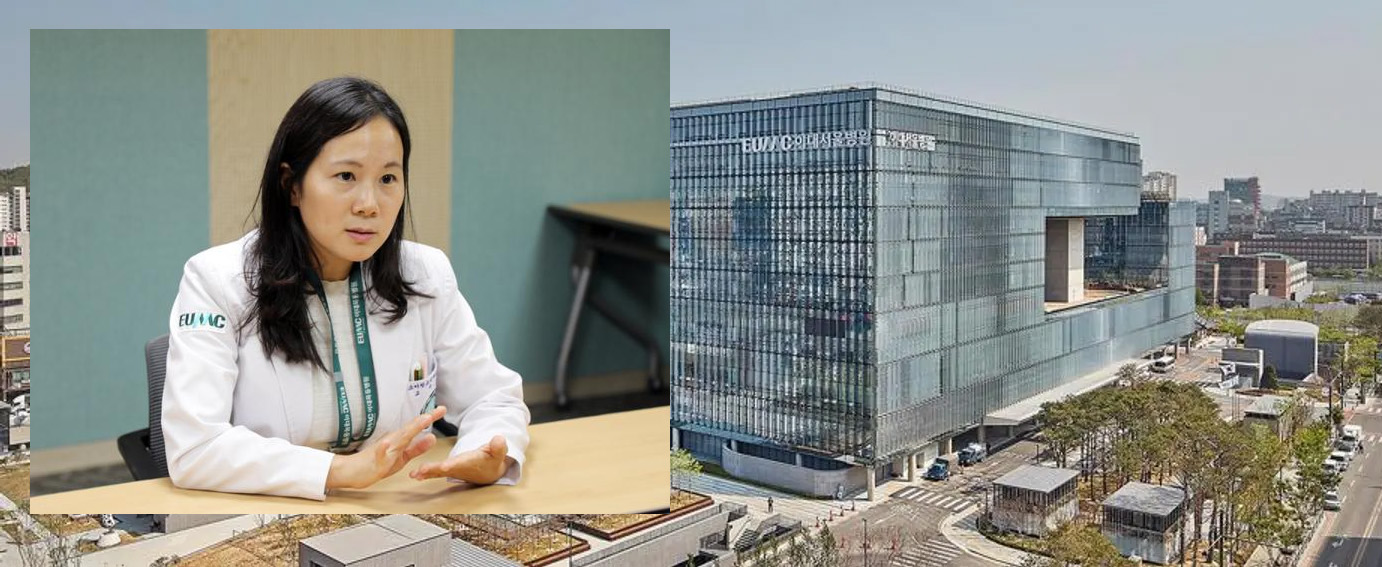

© SomosTV LLC-NC / Photo: © K.Boutelle-UCSD

Comentarios