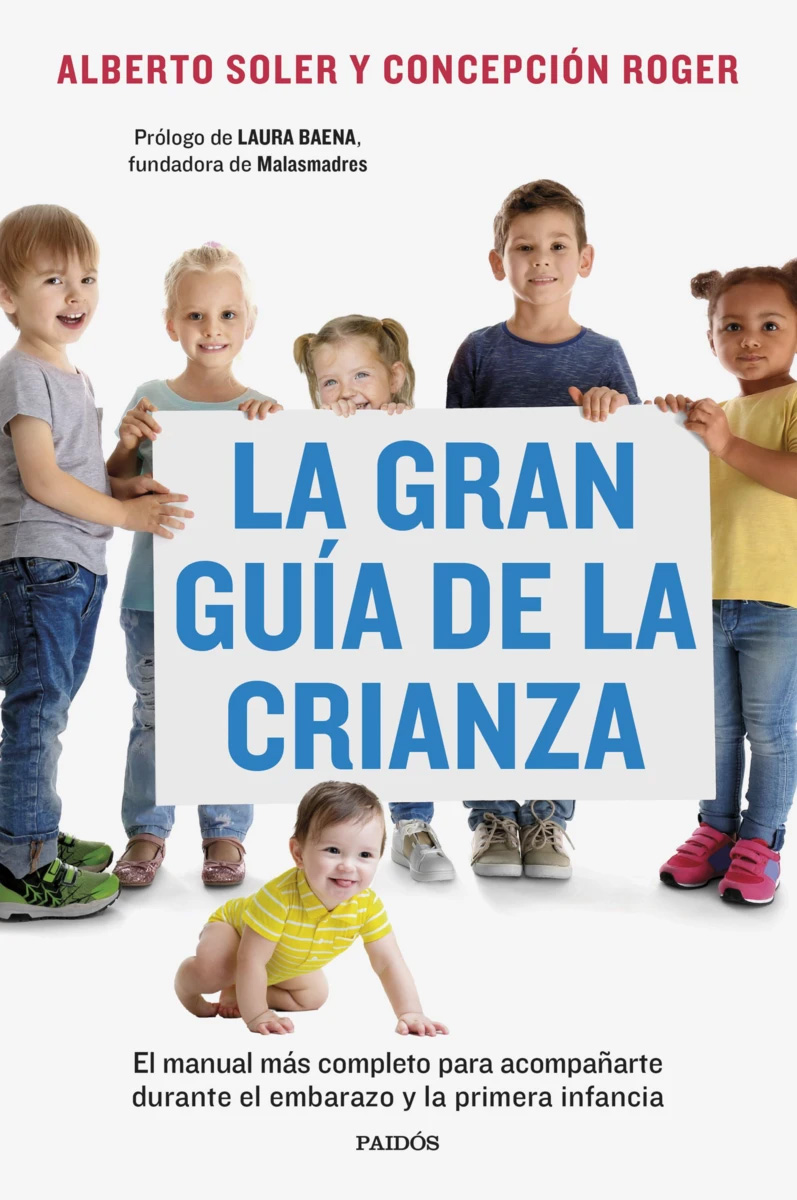

Criar a los niños más inteligentes tiene un precio

publisher

mcora

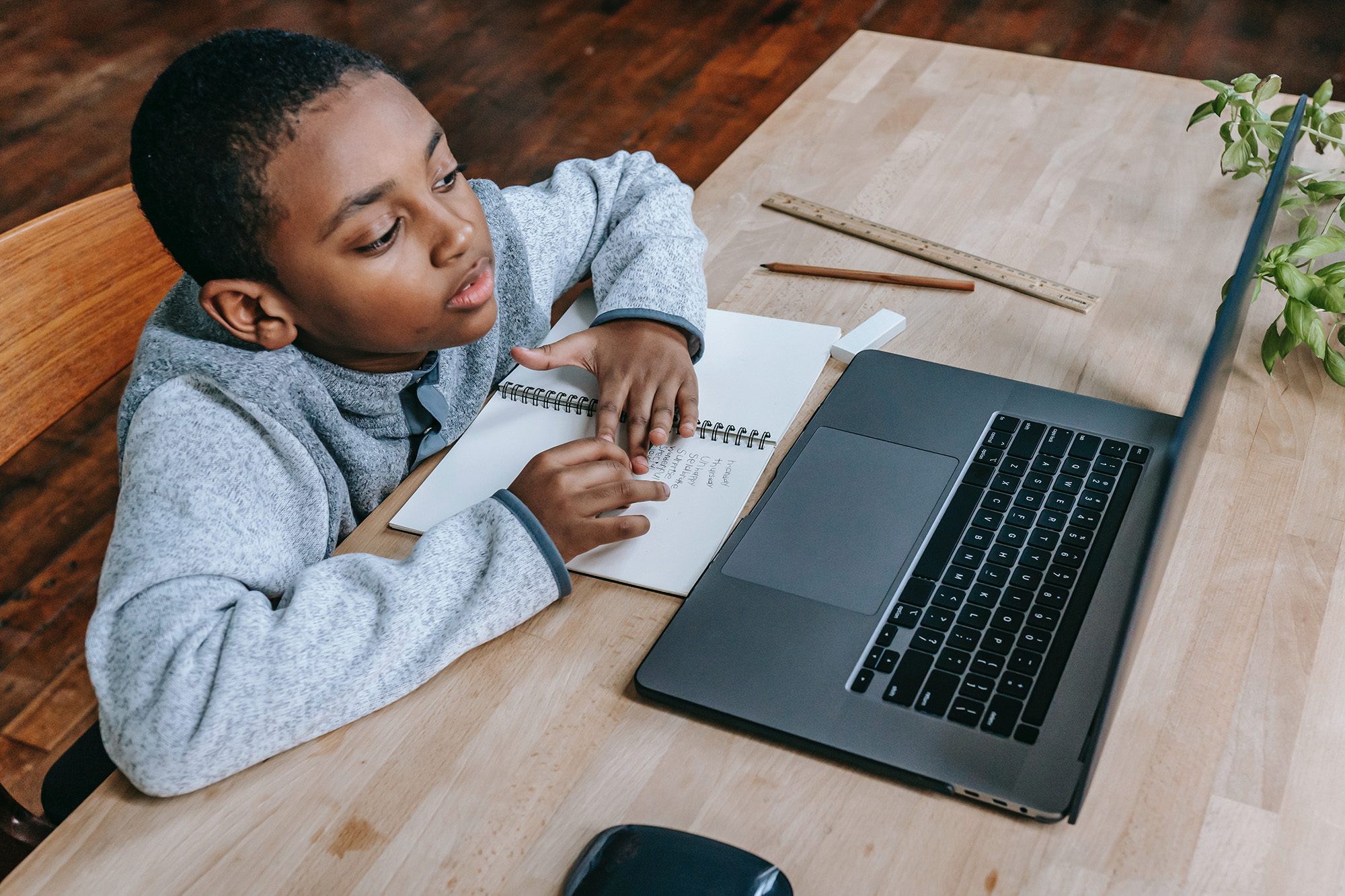

En Estados Unidos, tener un hijo con una inteligencia superior a la media puede ser, además de motivo de orgullo, una pesada carga económica. Lo que comenzó hace medio siglo como un intento por equilibrar las oportunidades educativas, hoy se ha transformado en un negocio que convierte la promesa del mérito en una competencia por quien puede pagar más.

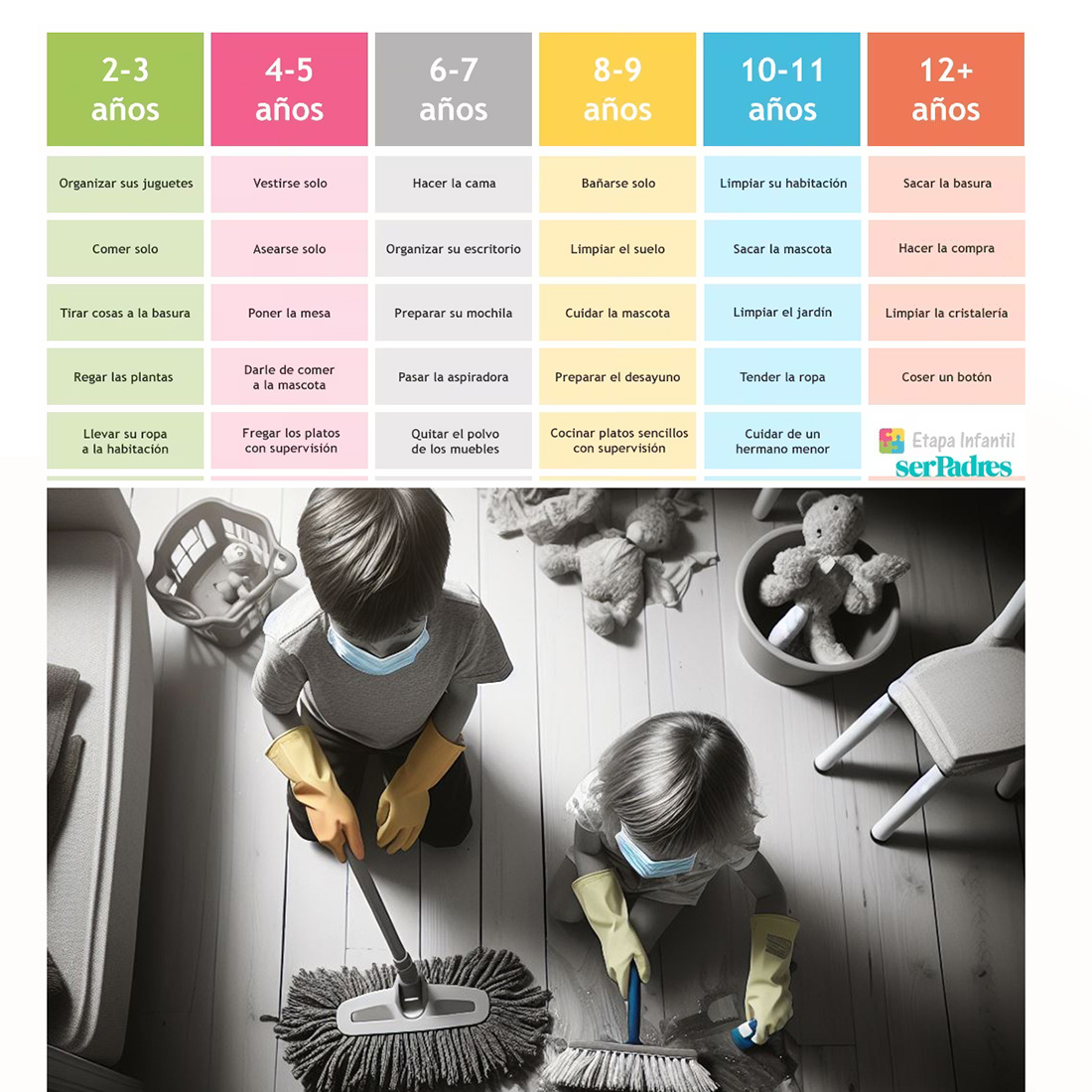

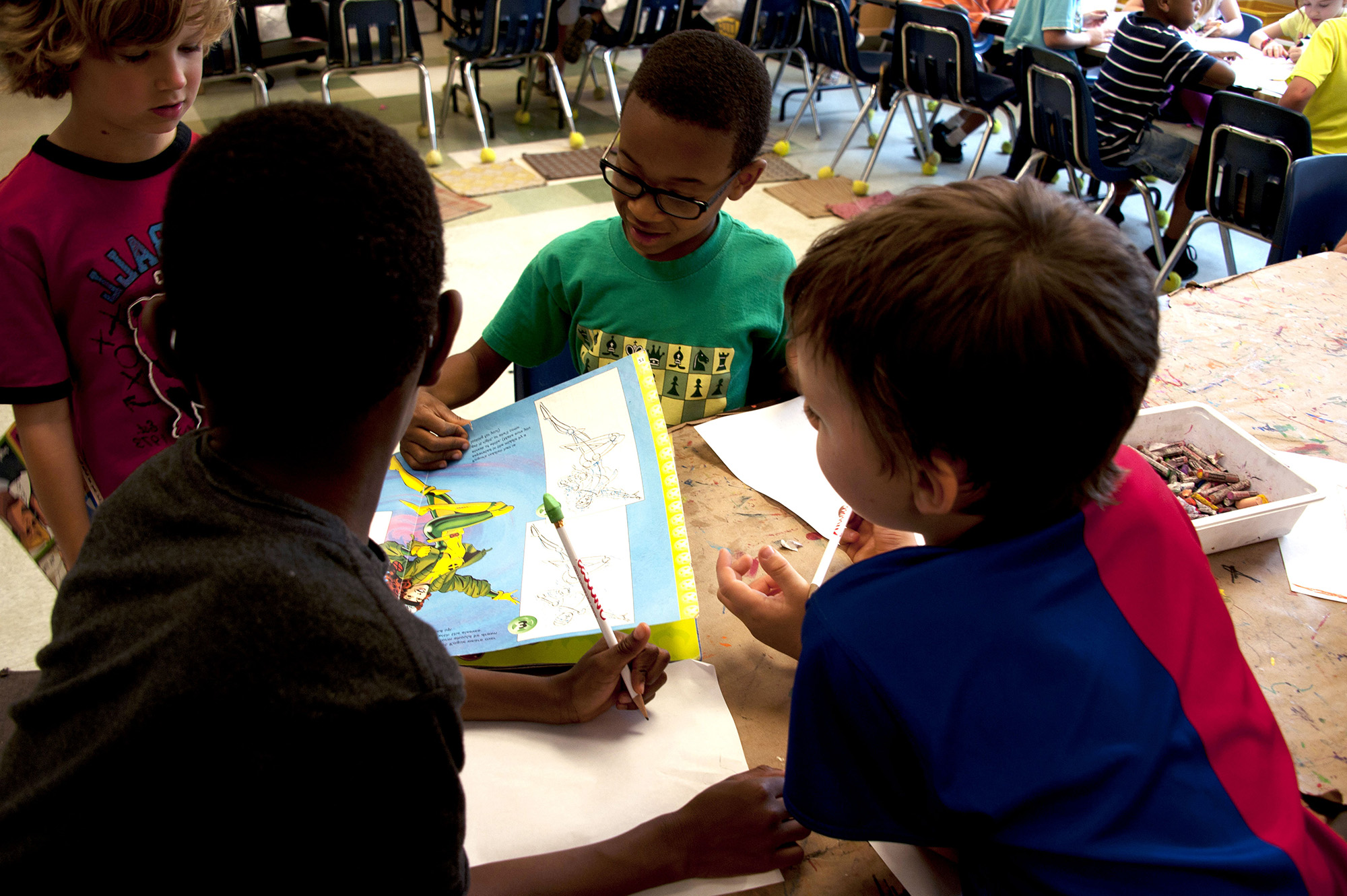

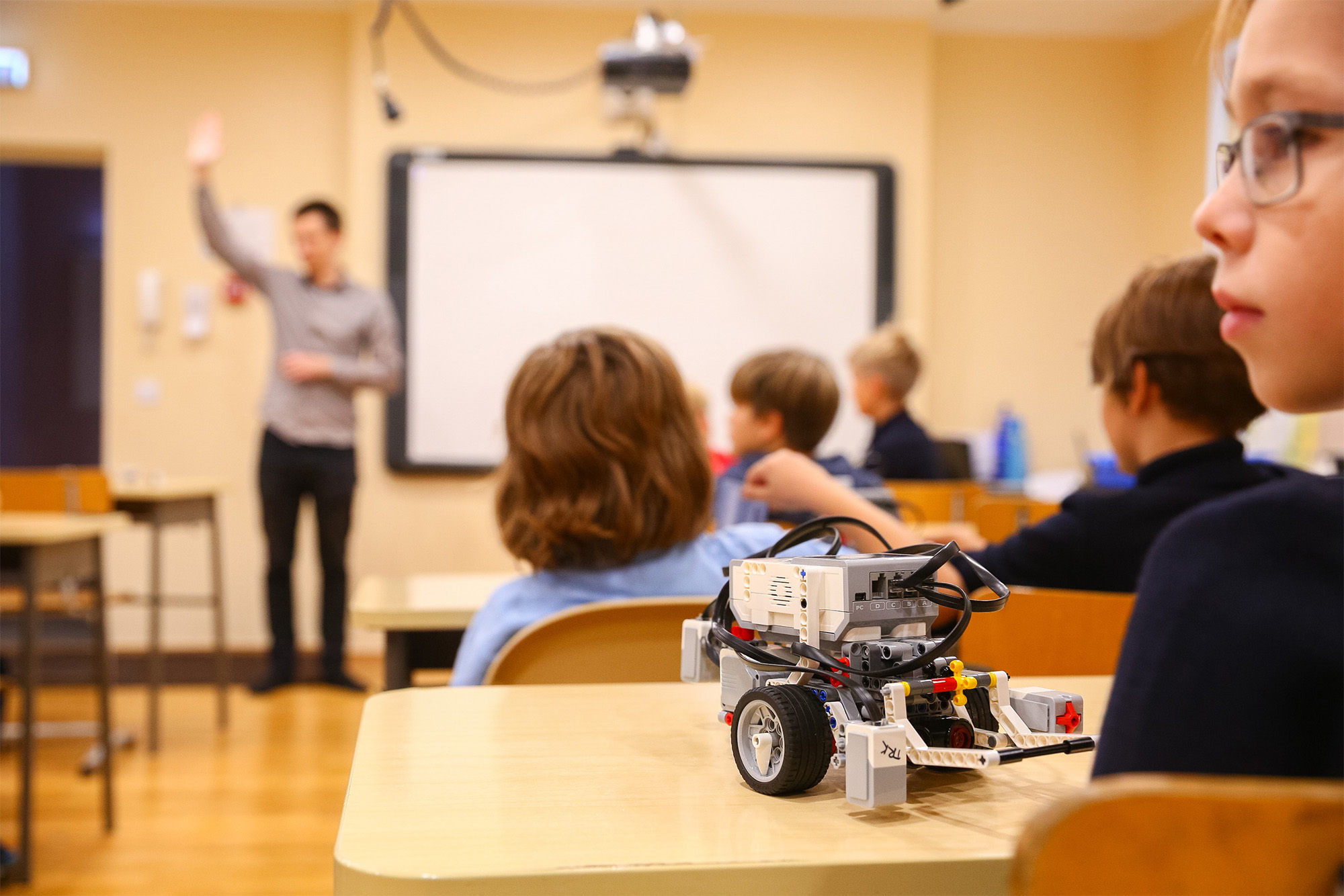

La historia se remonta a los años setenta, cuando el sistema educativo estadounidense se enfrentó a una doble preocupación: la escasa representación de las minorías en los centros académicos de élite y la huida de las familias blancas y acomodadas de la escuela pública. De esa combinación de intereses —sociales, políticos y económicos— nacieron las “gifted schools”, programas para estudiantes con “talento especial”. En principio, la idea era sencilla: identificar al pequeño porcentaje de alumnos más brillantes y ofrecerles una educación reforzada dentro del sistema público. Se trataba de una manera de “matar dos pájaros de un tiro”, según describirían después algunos funcionarios. El Estado conservaría a los alumnos más aventajados dentro de la red pública y, a la vez, garantizaría un ascensor social para quienes, sin recursos, mostraran un alto potencial académico.

Los colegios “magnet”, como se les conoció, ofrecían la posibilidad de desarrollar habilidades excepcionales sin tener que costear las tarifas de una escuela privada. Estar entre el 5 y el 8% de los mejores de primaria podía abrir la puerta a una formación de excelencia y, más adelante, a becas en universidades de prestigio. Era el sueño americano traducido en aula: mérito, talento y esfuerzo recompensados por igual.

Pero el sistema no tardó en mostrar grietas. En los años noventa, los evaluadores comenzaron a detectar un desequilibrio evidente: los porcentajes de alumnos afroamericanos e hispanos que accedían a esos programas no se correspondían con la composición real de las escuelas.

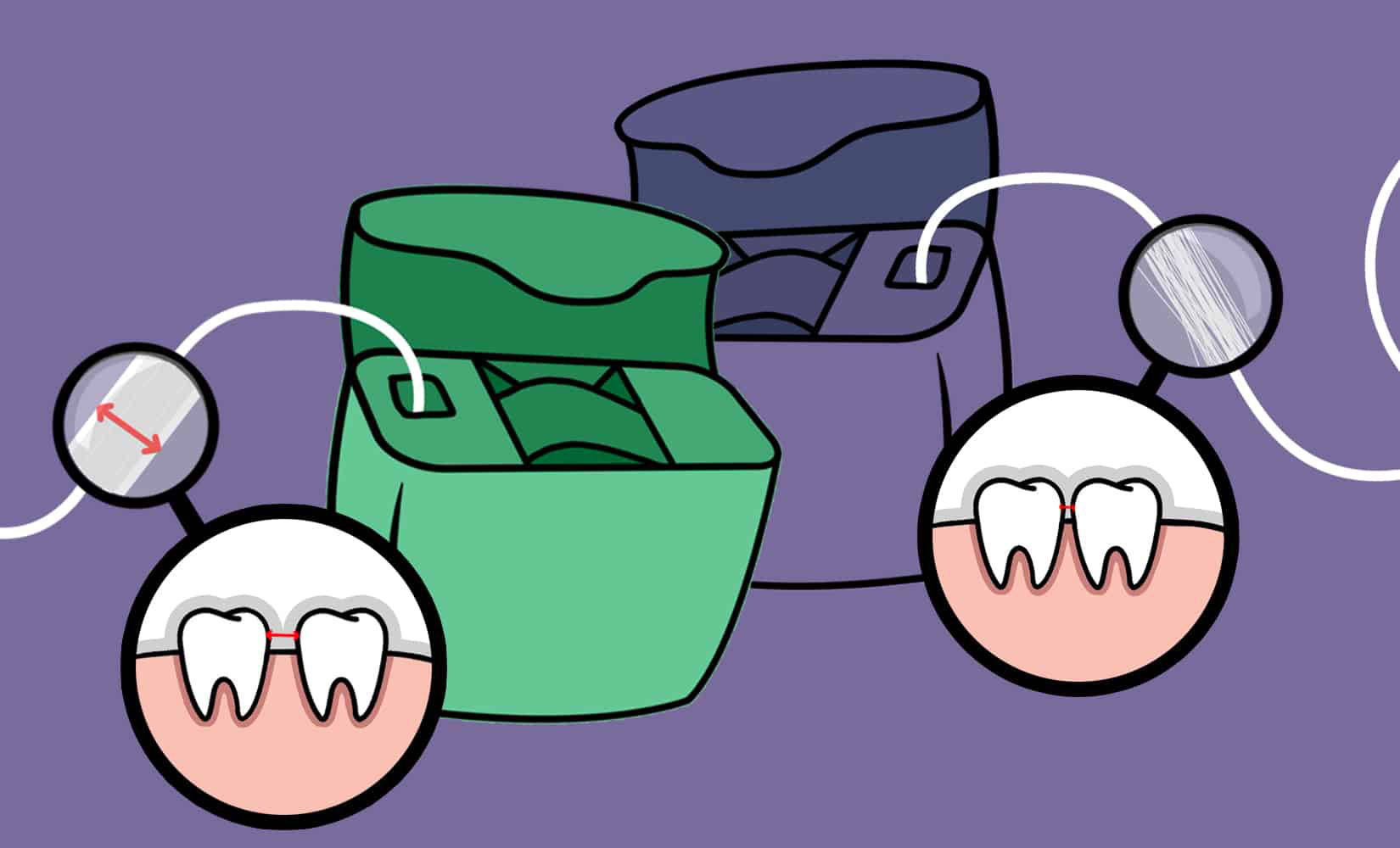

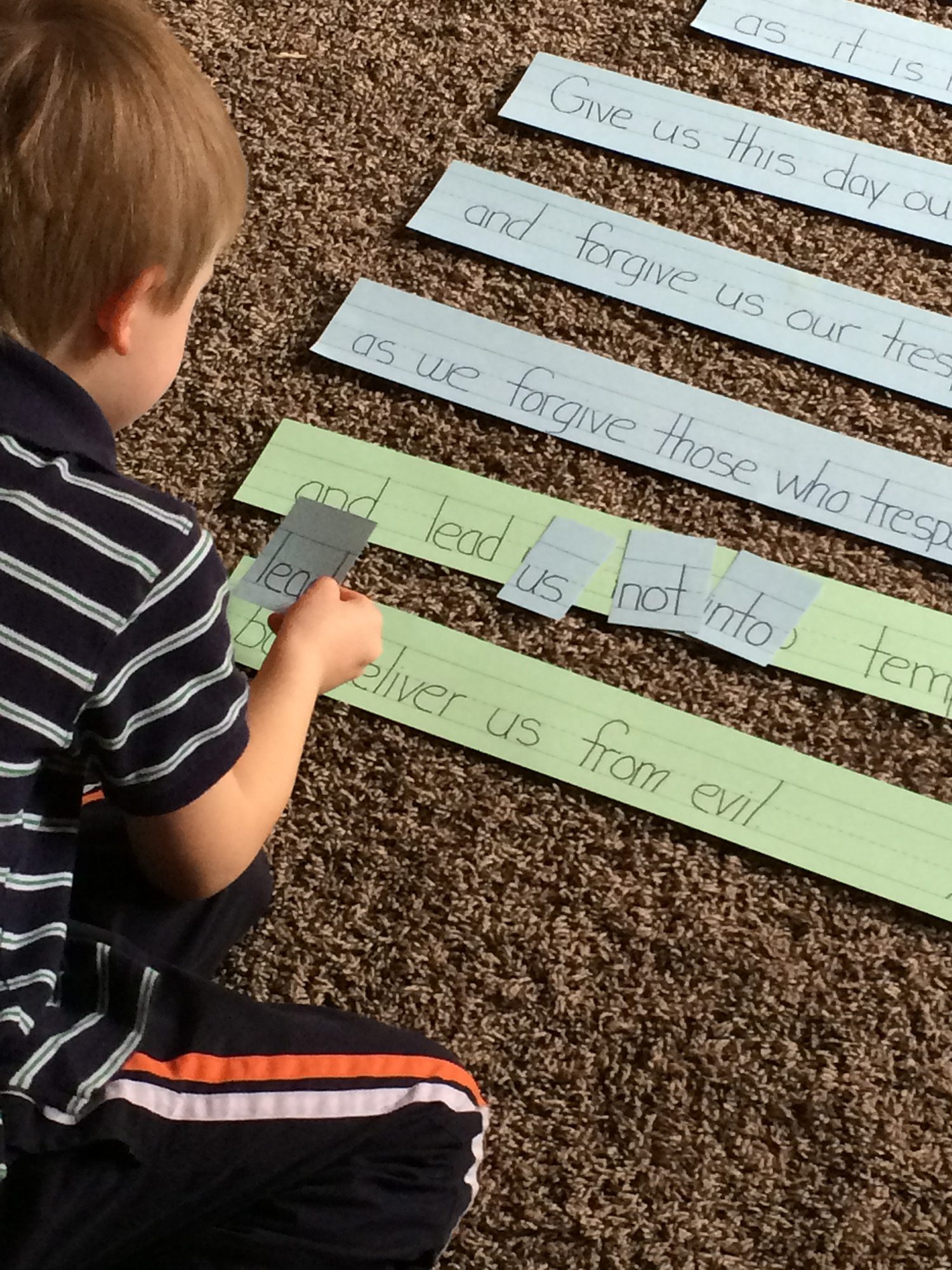

Las reformas llegaron rápido. Se prohibió que las pruebas cognitivas provinieran de instituciones privadas y se redujo el peso de las recomendaciones docentes. En su lugar, se implantaron tests estandarizados anuales, una especie de examen de coeficiente intelectual donde los evaluadores no podían conocer el nombre ni la procedencia del alumno.

El objetivo era noble: diversificar el acceso, asegurar que los más talentosos —no los más privilegiados— pudieran prosperar. En el papel, se trataba de democratizar el mérito y reactivar la promesa de una sociedad donde el talento individual fuera el camino hacia la prosperidad. Pero en la práctica, el sueño se desdibujó.

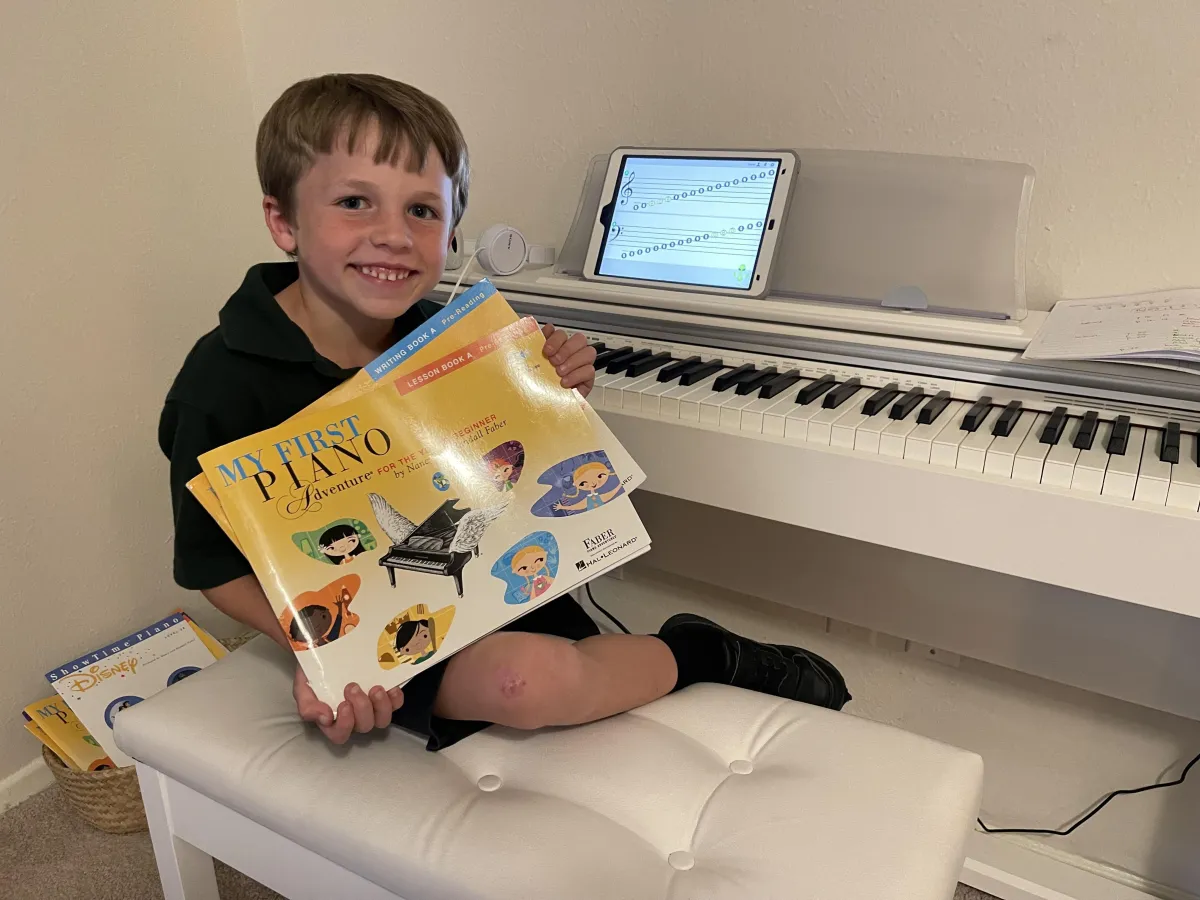

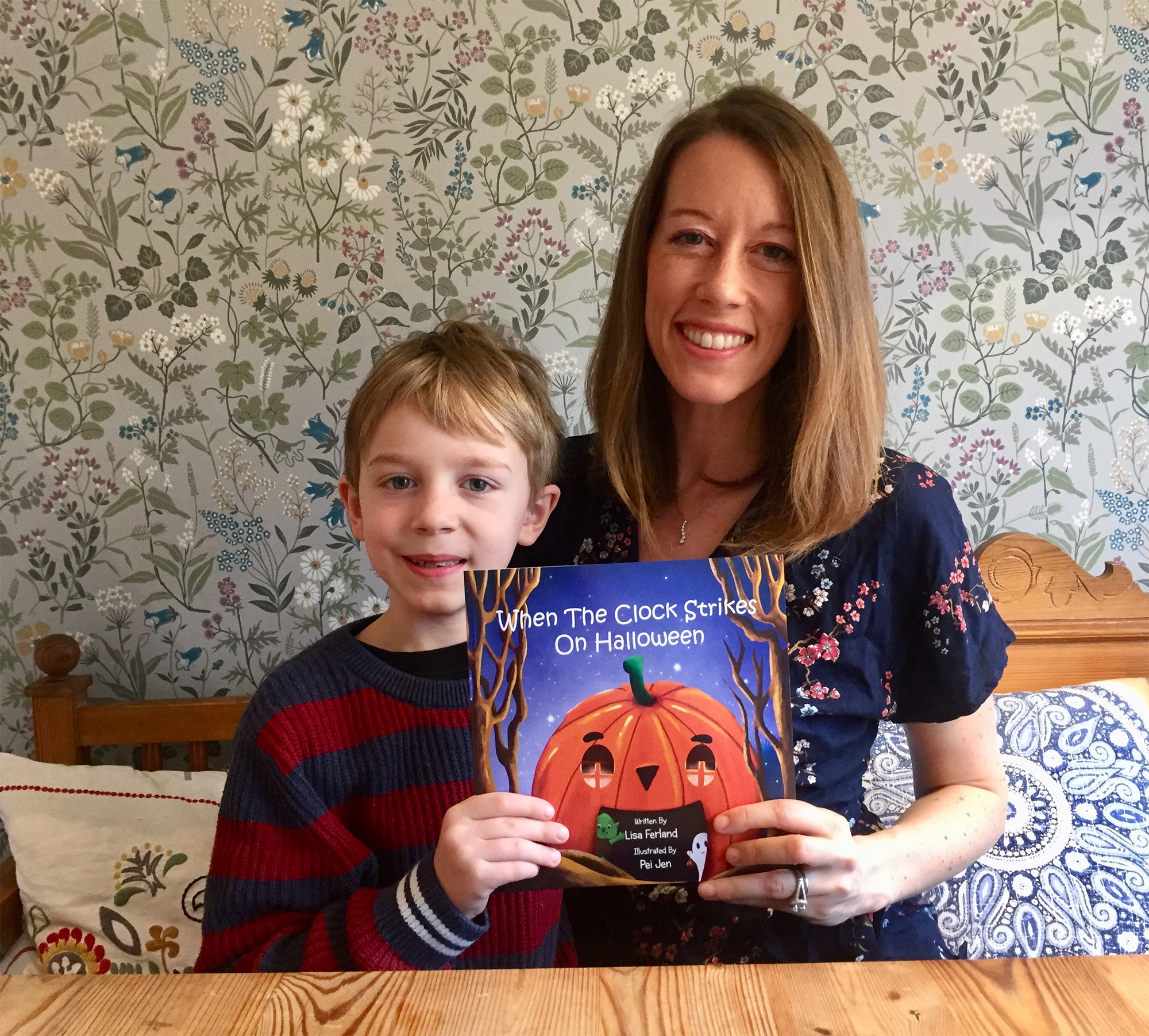

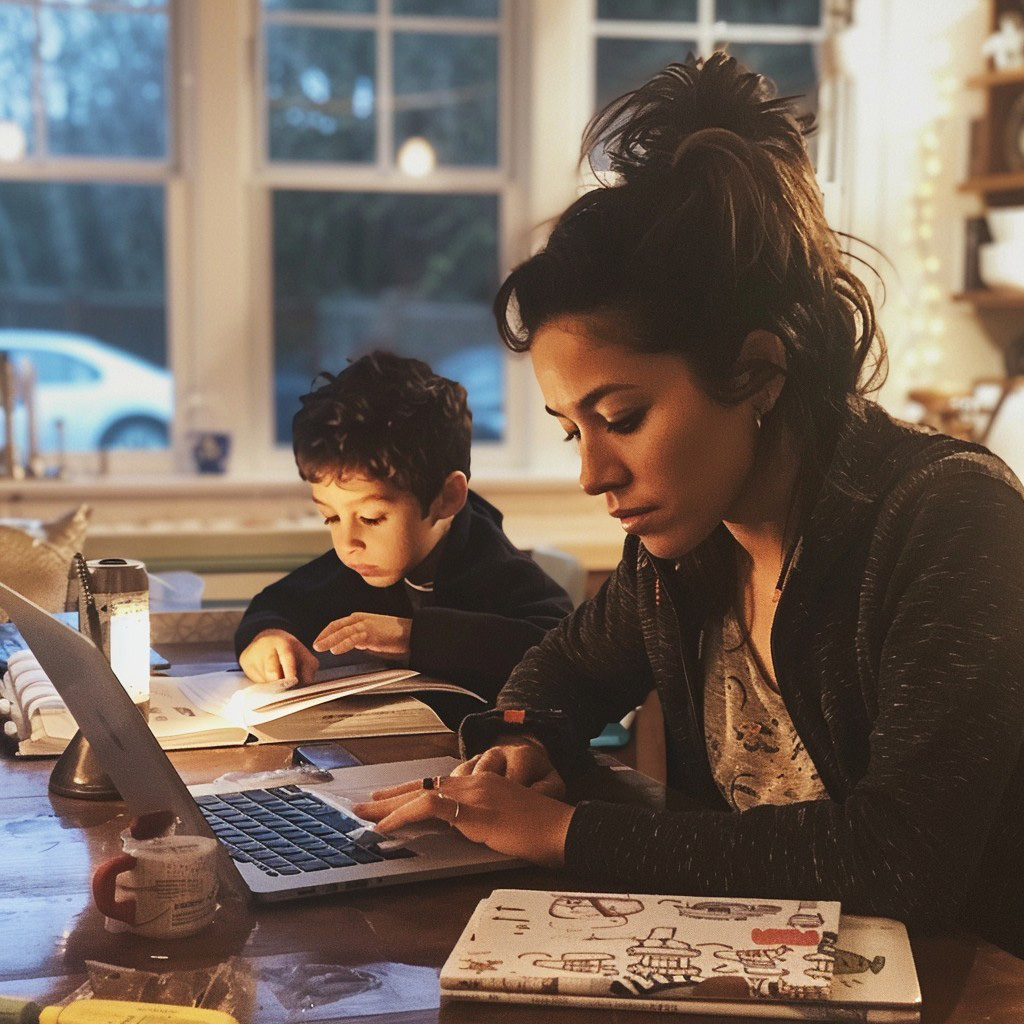

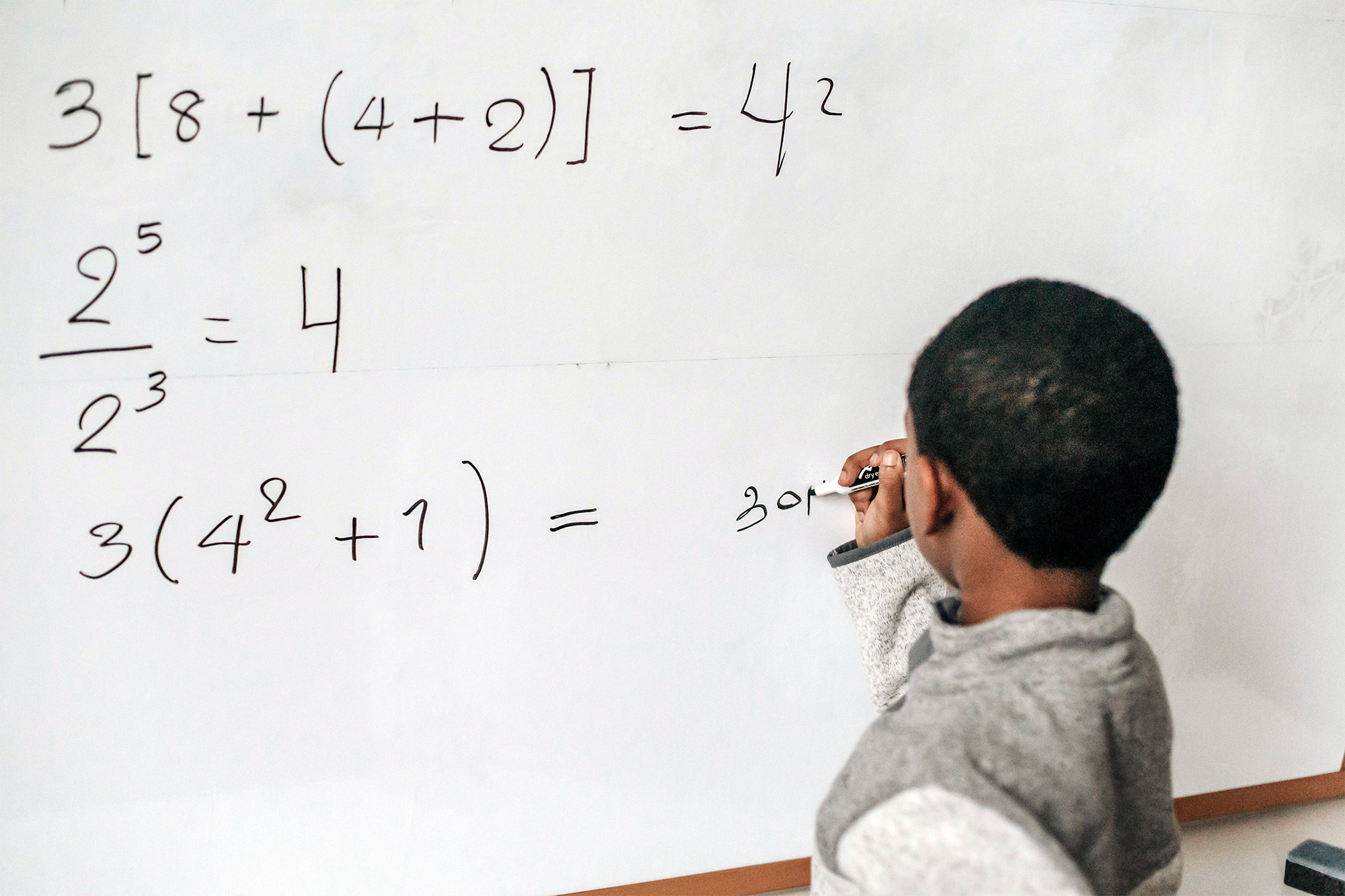

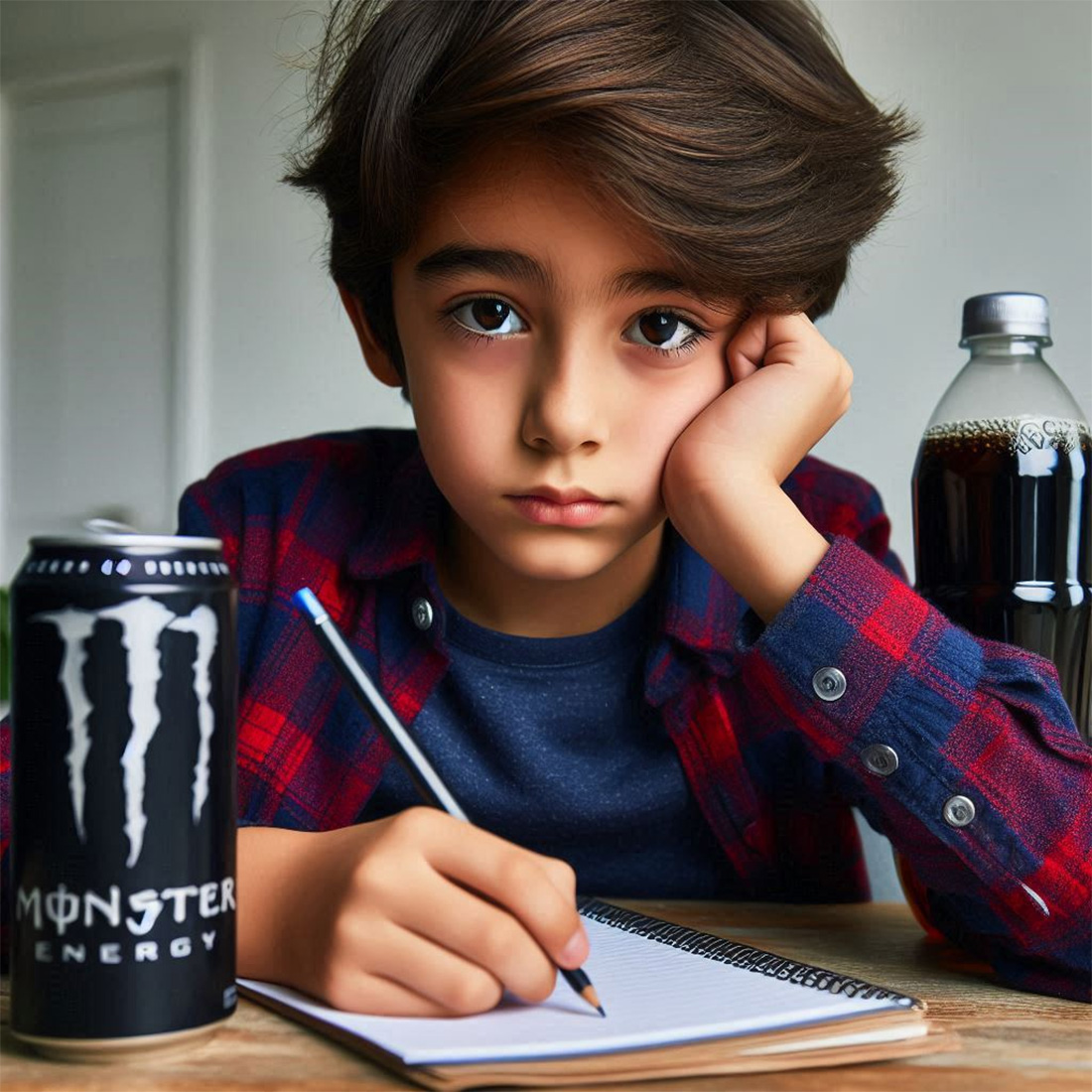

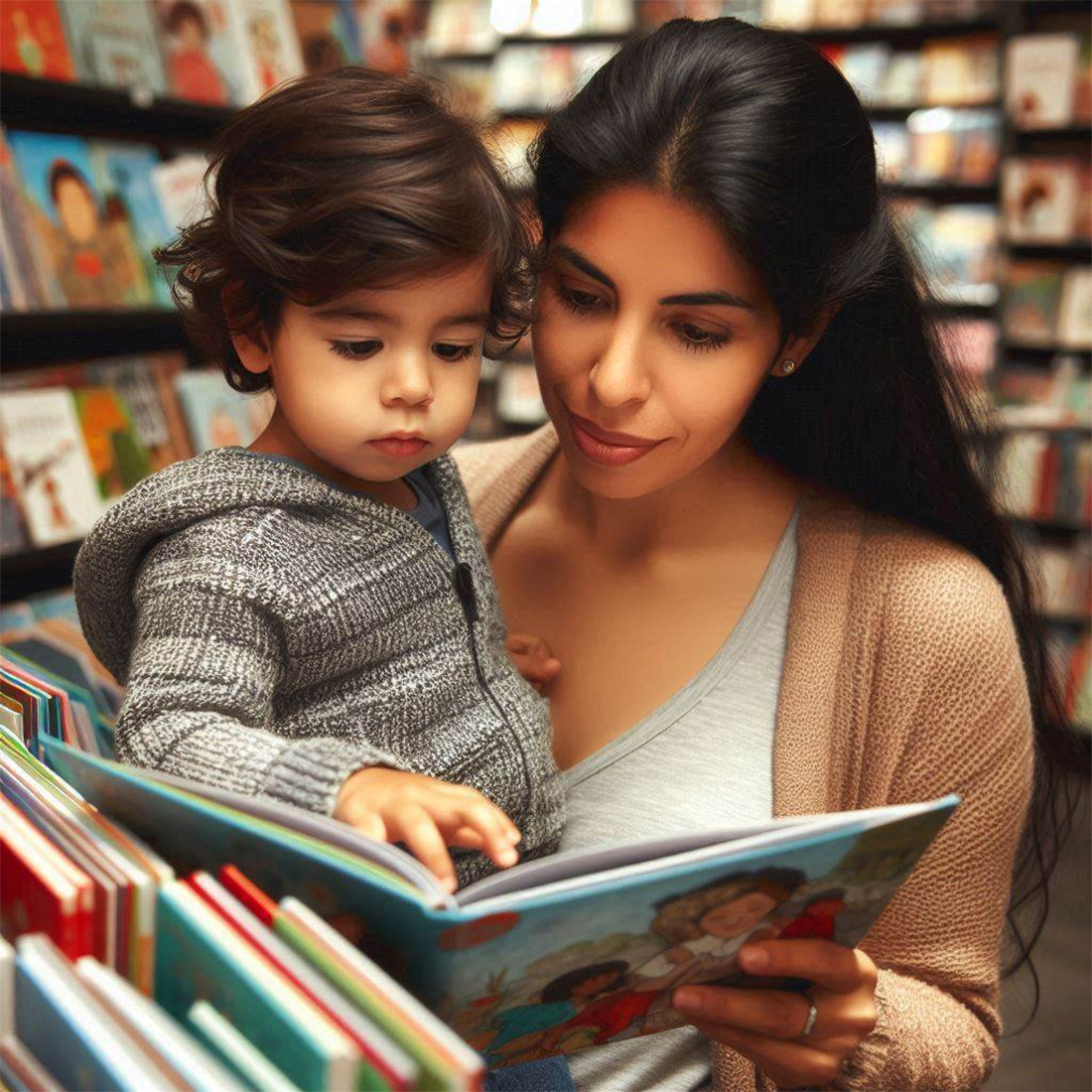

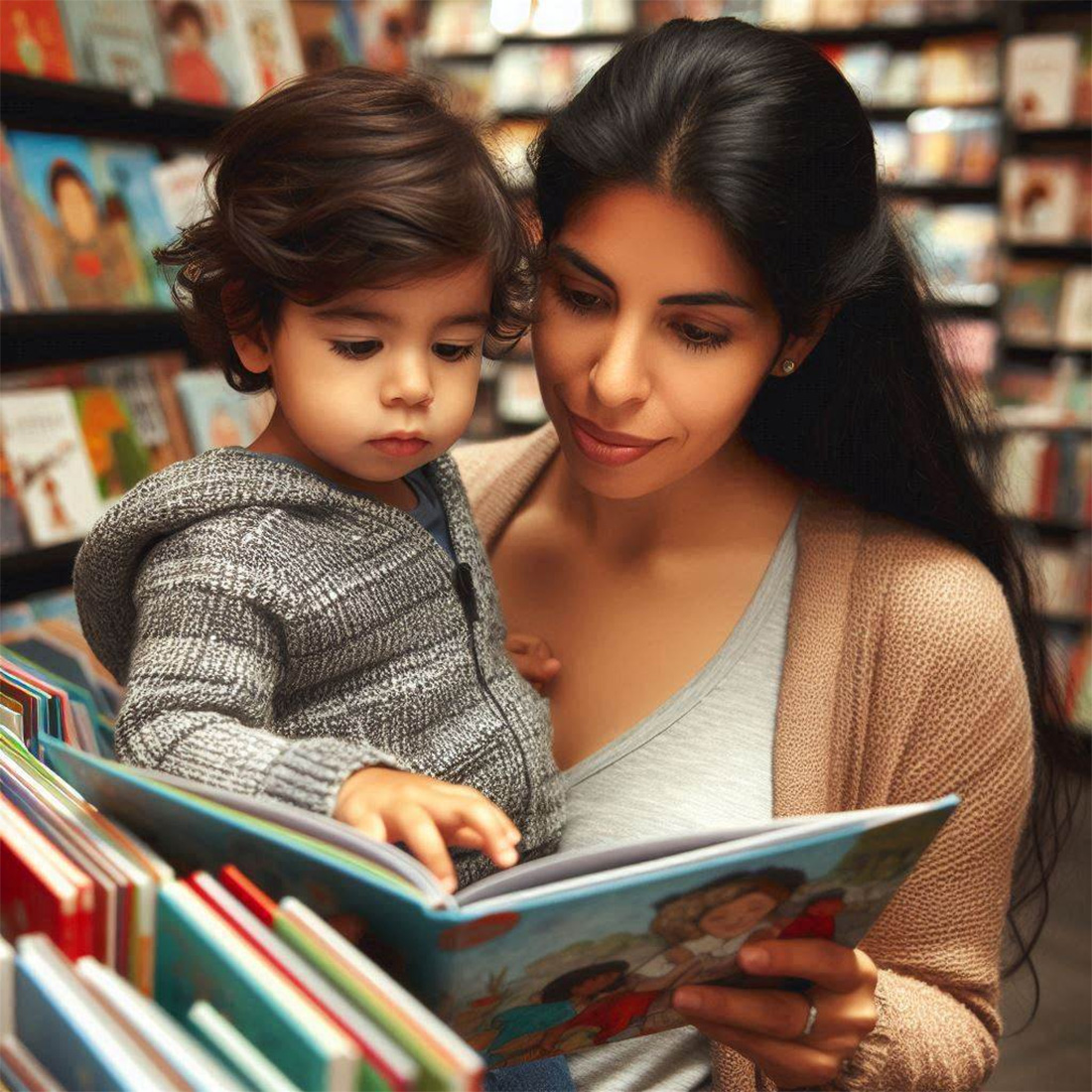

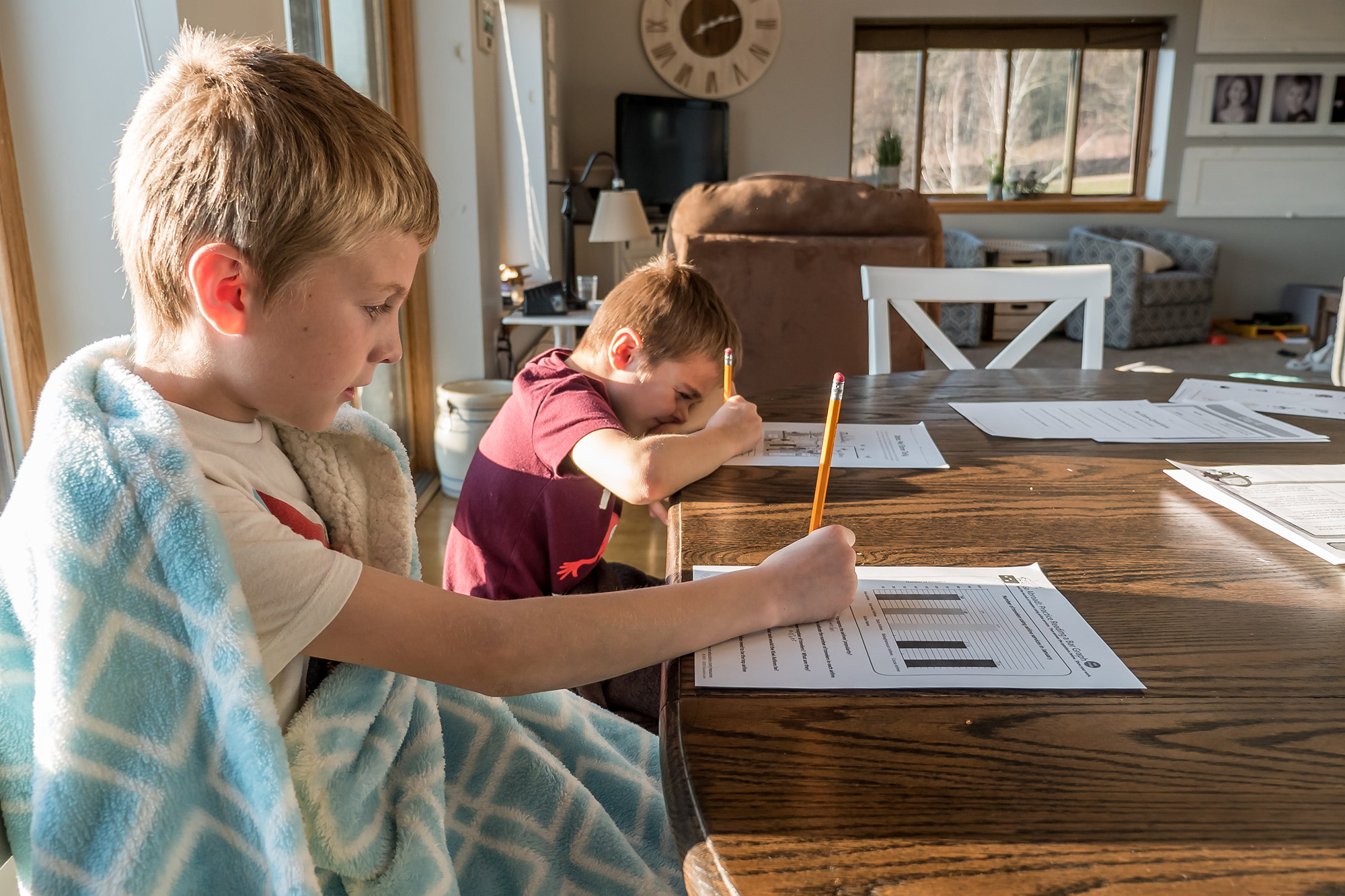

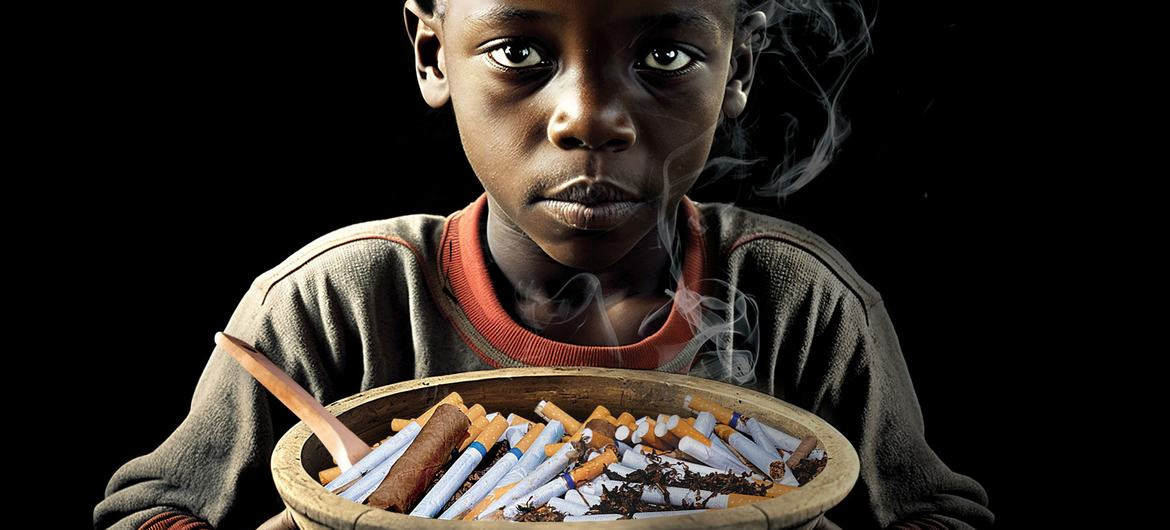

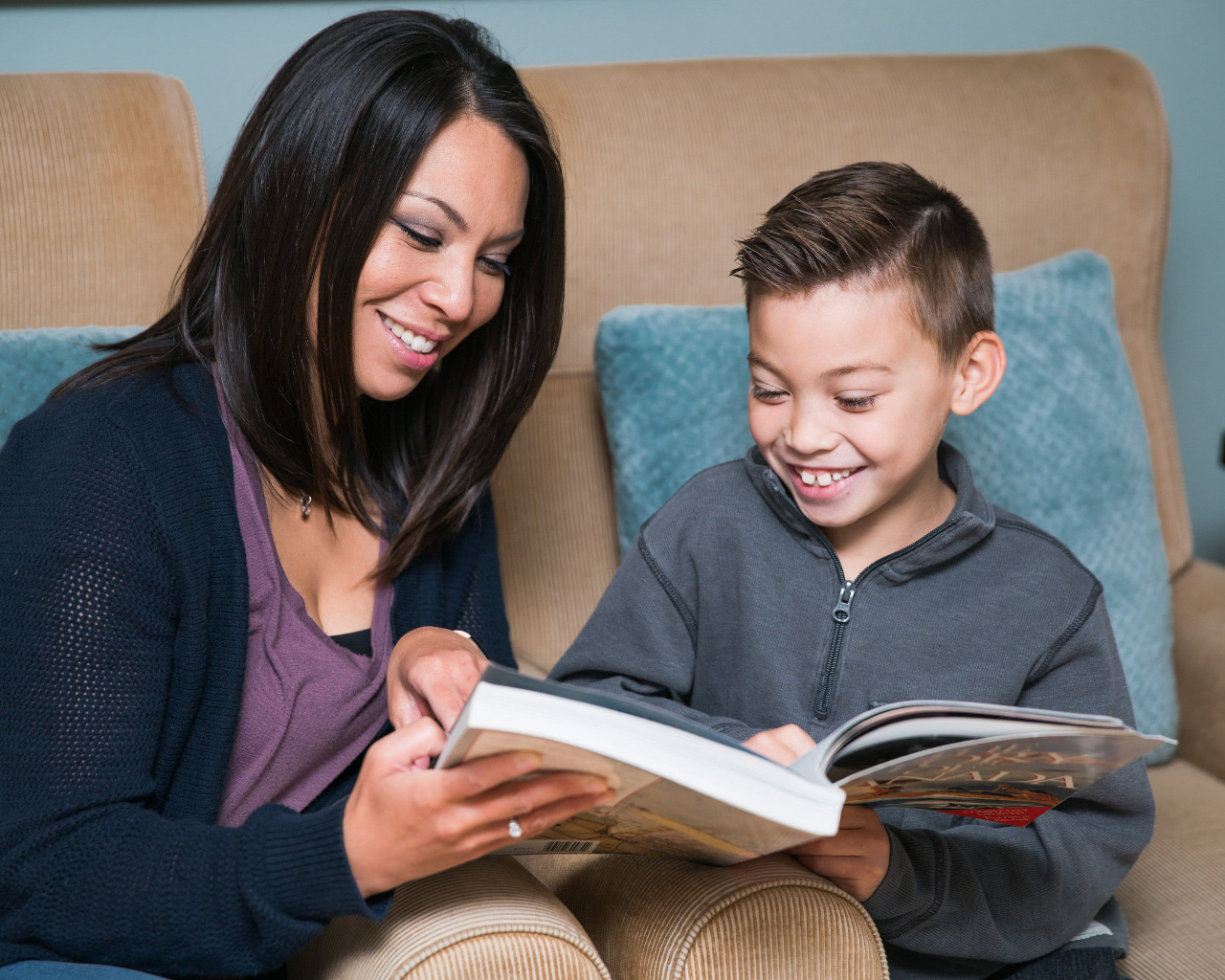

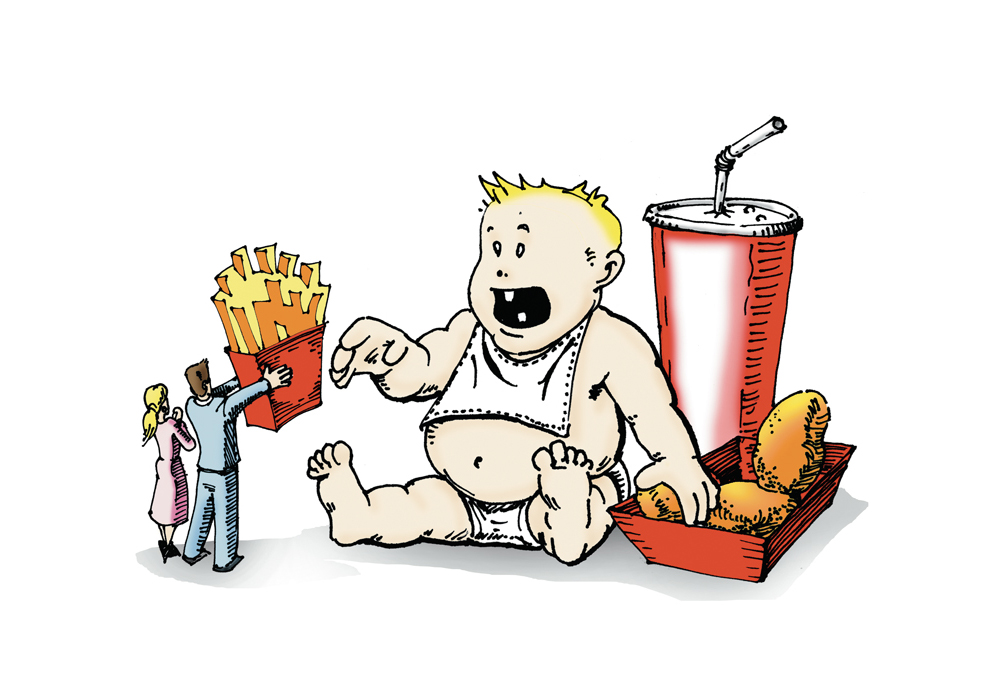

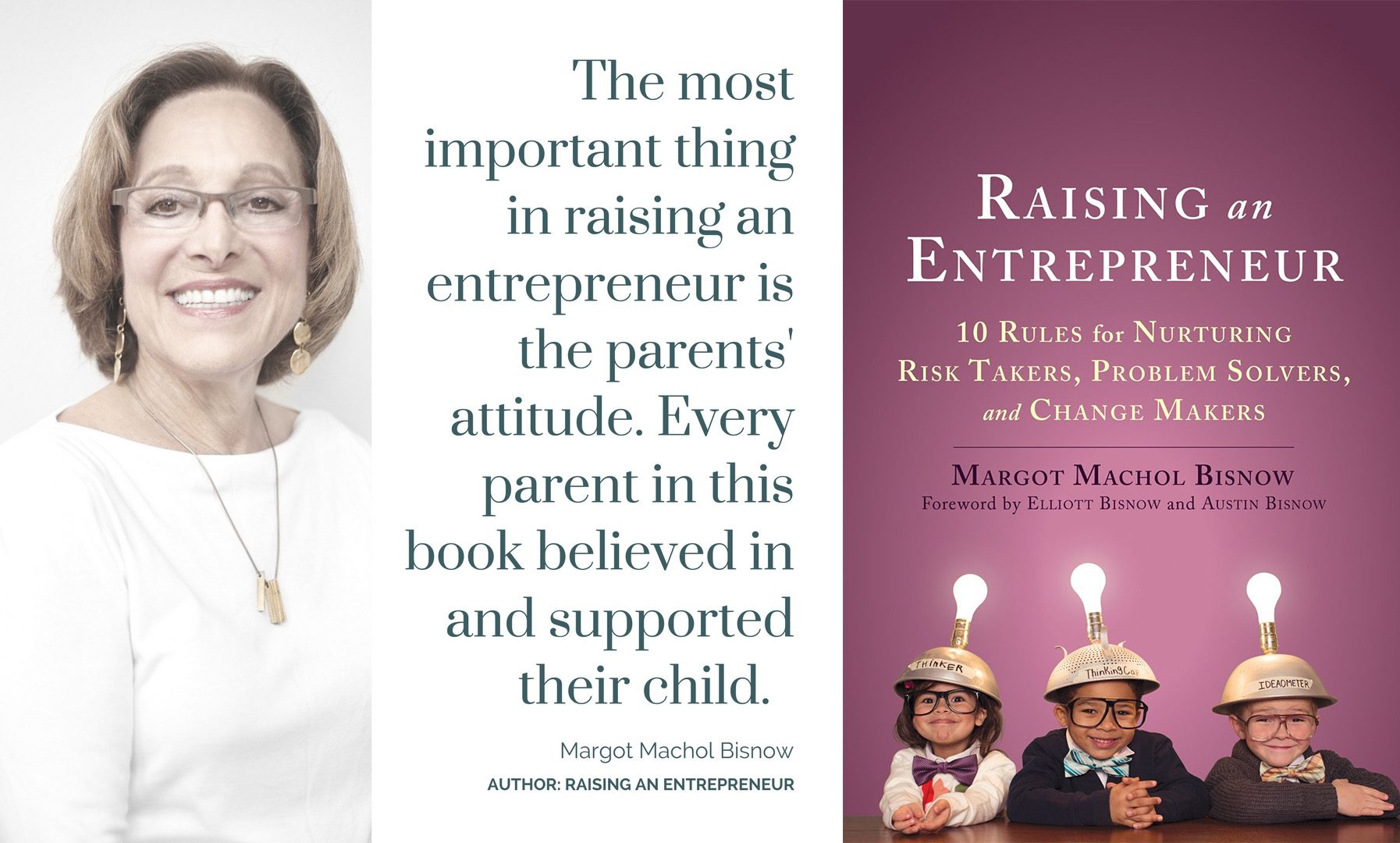

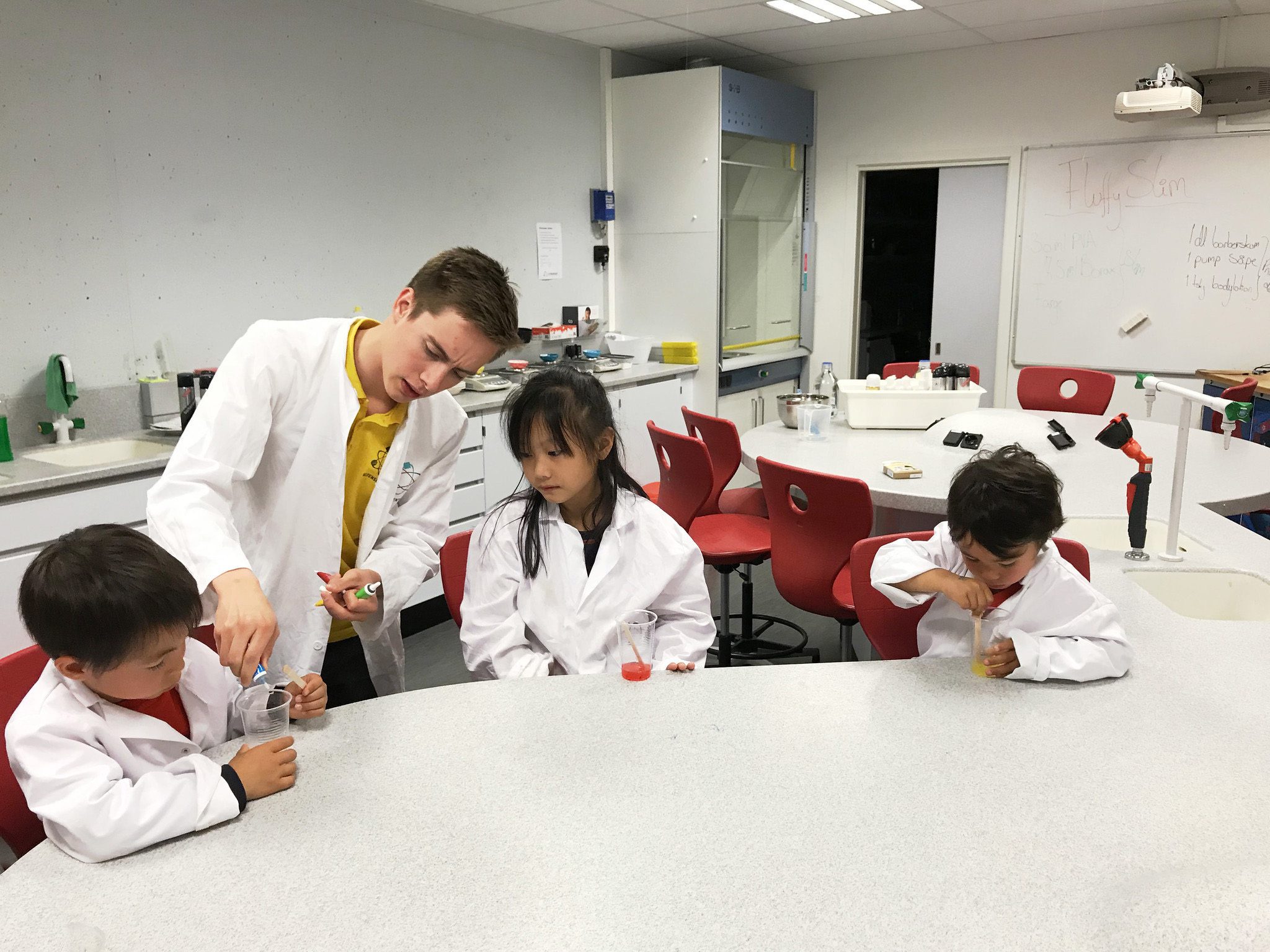

Décadas después, el capitalismo volvió a imponer sus reglas. Como ha revelado recientemente el Wall Street Journal, en Nueva York se ha creado un lucrativo mercado de entrenamiento precoz para ingresar en los programas de “gifted children”. Padres con alto poder adquisitivo pueden pagar más de 500 dólares la hora para que sus hijos de tres o cuatro años reciban clases particulares diseñadas específicamente para superar las pruebas cognitivas que abren la puerta a esos centros. La educación temprana se ha convertido en una suerte de Olimpiada infantil donde el talento se ensaya a golpe de talonario.

En Brooklyn, academias cobran cerca de 2000 dólares por un curso de 14 sesiones grupales de hora y media. Las clases privadas cuestan aún más.

No se trata de aprender, sino de entrenarse para aprobar. Los resultados ya se notan: en menos de una década, el número de niños que obtiene puntuaciones superiores al 90% en los exámenes de acceso se ha duplicado. Pero las cifras esconden otra realidad: el 41% de los alumnos admitidos en las escuelas para superdotados son asiáticos, el 34% blancos, el 10% hispanos y apenas un 8% negros. Números que, de nuevo, no reflejan la diversidad de la ciudad.

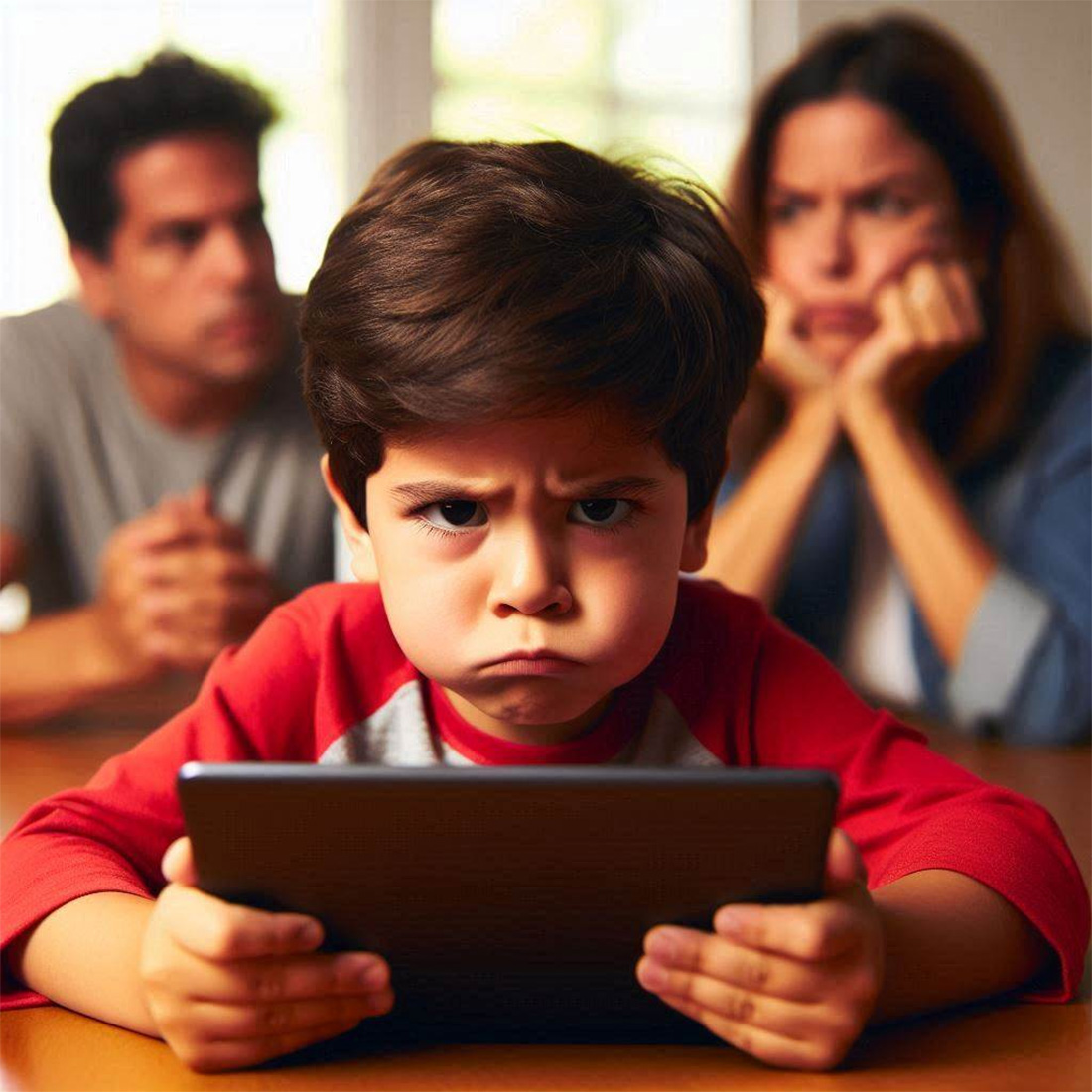

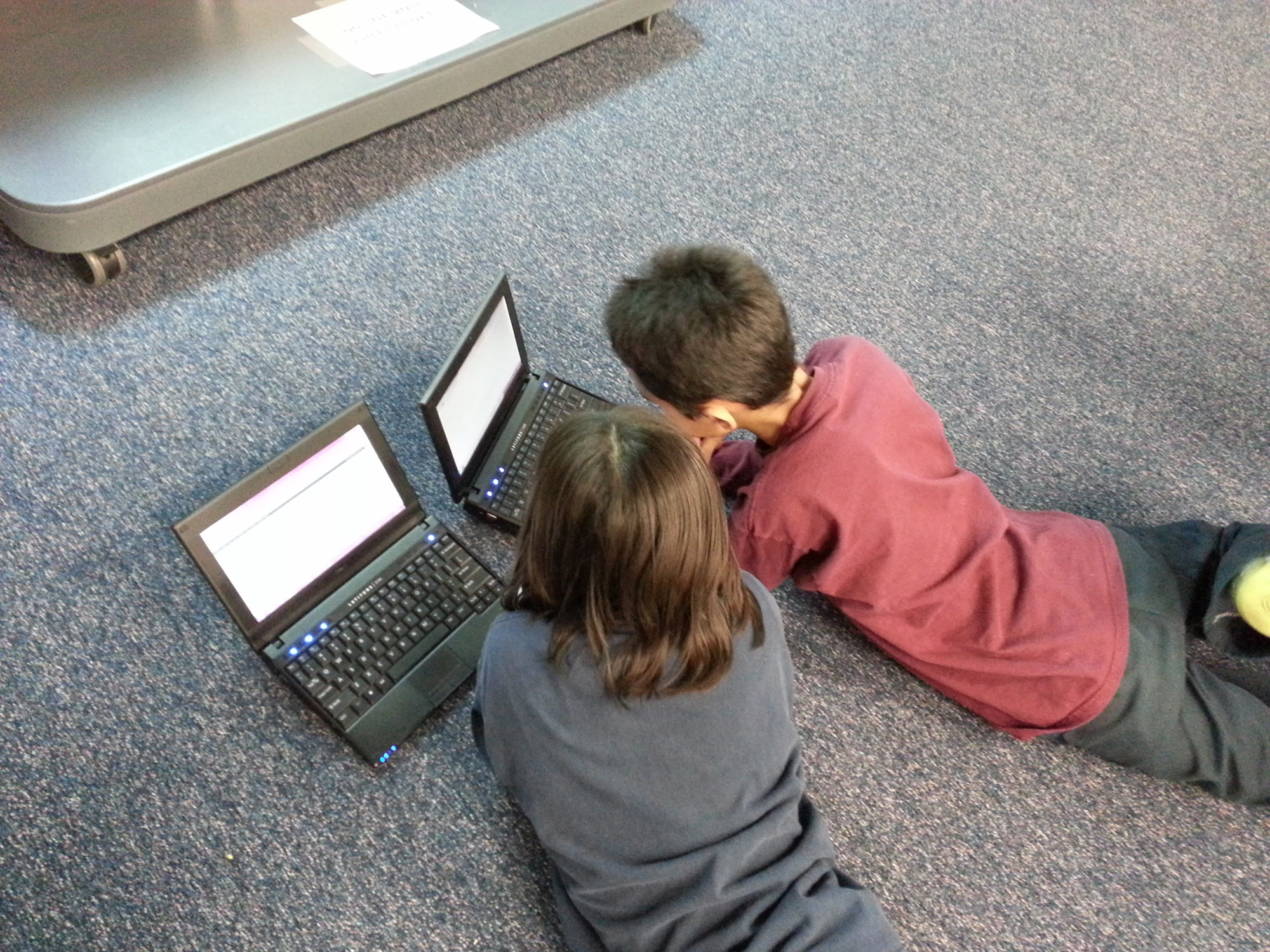

Lo que comenzó como un mecanismo para equilibrar oportunidades ha terminado reforzando desigualdades. La preparación privada y los cursos exclusivos han desplazado a quienes no pueden pagar. Los centros “de alto rendimiento” han terminado por agrandar la brecha dentro del propio sistema público. Los estudiantes “corrientes” quedan relegados a escuelas con menos recursos y menos atención, y muchos de ellos pierden la motivación. Al mismo tiempo, los llamados “niños talentosos” crecen en entornos homogéneos, rodeados de expectativas y aislamiento.

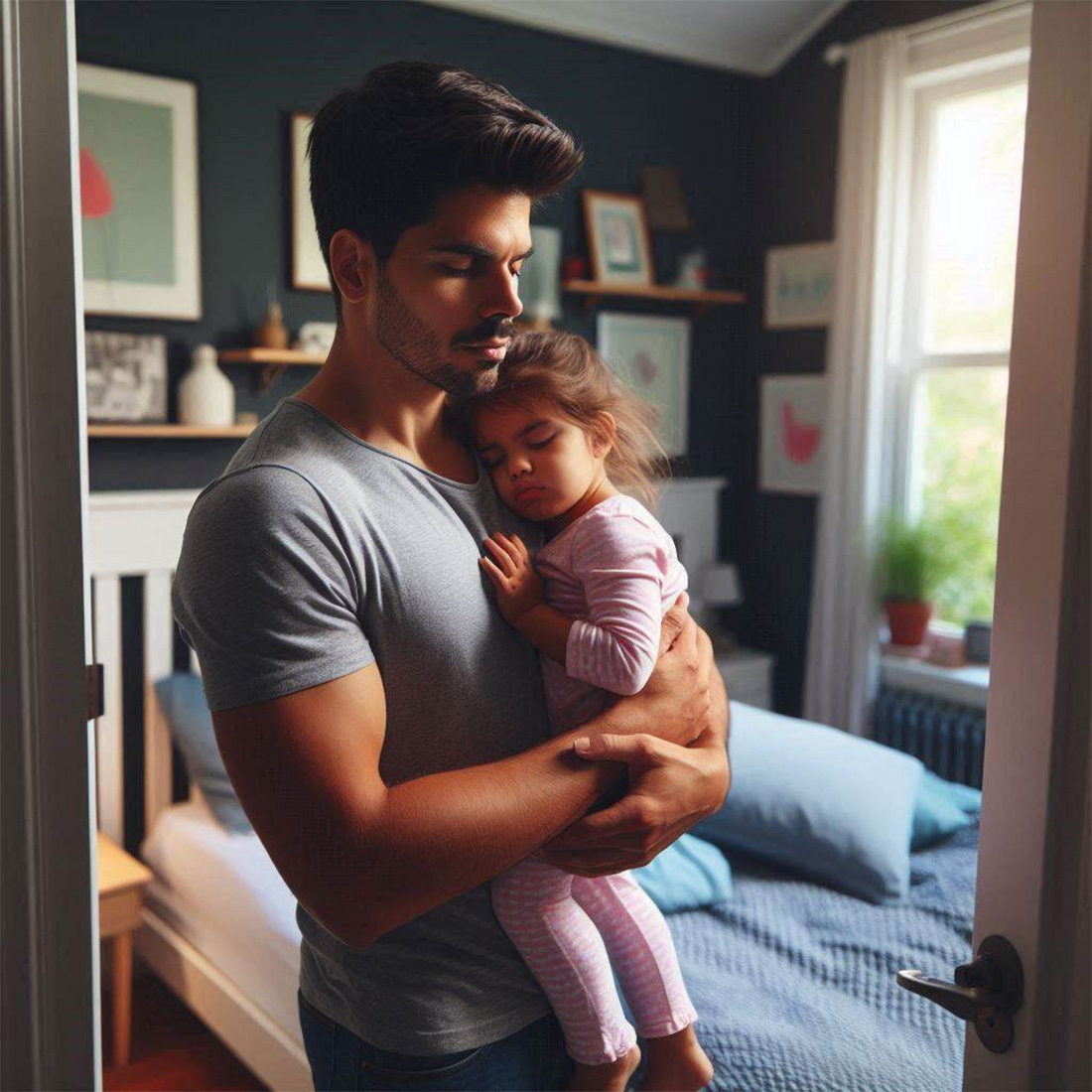

Padres y educadores empiezan a notar las consecuencias. Los pequeños prodigios formados en entornos de competencia constante suelen mostrar, más adelante, dificultades para tolerar la frustración o adaptarse a métodos de aprendizaje distintos a los que han entrenado. El sistema produce alumnos que destacan en las pruebas, pero no necesariamente en la vida real. Niños que aprenden pronto que su valor depende de una puntuación y que su inteligencia es, en cierto modo, una inversión de sus padres.

En el fondo, la paradoja es dolorosa: un programa nacido para democratizar el talento se ha convertido en otro reflejo de la desigualdad económica. Las familias con menos recursos ven cómo las mismas barreras que el sistema pretendía derribar se levantan ahora en forma de academias, tarifas y entrenadores cognitivos. El resultado es un mapa educativo donde la inteligencia medida en puntos de test vale tanto como la cuenta corriente de los padres.

Mientras tanto, los expertos se preguntan si no estamos confundiendo la idea de “niño superdotado” con la de “niño adiestrado”. Y si detrás de tanto empeño por fabricar genios precoces no se esconde, en realidad, un miedo adulto: el de no poder competir en un mundo que valora la excelencia más que la igualdad.

© SomosTV LLC-NC / Photo: © Bruce Matsunaga

Comentarios